以14種特色蜜解構台灣風土:一位非典型蜂農的永續實踐

晴山蜂園-劉錕

- 產業: 農業、蜂蜜生產

- 據點: 桃園

- 人物關鍵字: 特色蜜

在台灣的養蜂產業中,一位台大昆蟲所畢業,擁有樹藝師、蜂蜜品評師等多重身分的蜂農,正以「人蜂共好」的理念,為傳統產業注入創新的活力。他是「晴山蜂園」的創辦人劉錕,一位在甜蜜事業中,同時扮演著研究者和生產者的永續實踐家。

非典型蜂農的養成之路

劉錕生長在台北市,從小居住在台大教職員宿舍,他的家在一樓,開了門就是一大片園圃,而整個台大校園就像是他的花園。童年時期,他便熱愛觀察自然、參與童軍、登山與賞鳥,後來順理成章地進入中興與台大昆蟲系深造。研究所畢業後,他進入技嘉科技的永續發展辦公室,負責管理屋頂生態花園。然而,辦公室的安穩,終究困不住他對山林的嚮往。

2016年,他開始接觸養蜂,至2020年毅然投身養蜂事業,登記為正式農民,不過從一開始就面臨了「沒場地、沒師父、沒幫手、沒錢」的四重困境;他四處求教,邊做邊學,漸漸摸索出自己的養蜂模式。在有限的條件下,他到處借用場地養蜂,針對各地蜜源進行採收與比對,逐步建立起自己的蜂蜜產品線。

游牧採蜜:在限制中找到利基

由於條件限制,劉錕的養蜂方式發展出介於職業農與休閒農之間的獨特模式。他不像職業蜂農大規模飼養,也不像休閒蜂農守著自家後院。他採取「小蜂場、多據點、追花期」的游牧策略,足跡遍佈全台灣超過40個地點。

他說,職業蜂農的實務工作比外界想的還要辛苦,而且存在一個奇特的斷層:「科班出身的不養蜂,養蜂世家沒受過學術訓練。」這道鴻溝,反而成為他獨一無二的利基。

「我的蜂箱數量不多,而且場地分散,不只是游牧民族追逐各地的花期,還要讓蜜蜂『吃到有剩』才能採蜜」這種游擊戰的作法,使他能夠採集到許多職業蜂農無法生產的「特色蜜源」,生產出包含紅楠、木棉、台灣欒樹、蕎麥、鴨腳木等,多達14種的單品蜜,是全台生產最多種蜂蜜的蜂農。這種模式不僅能產出風味獨特的蜂蜜,更因為充分利用自然蜜源,大幅降低了養蜂所需的高額飼料成本。

風味轉譯:讓蜂蜜為環境說話

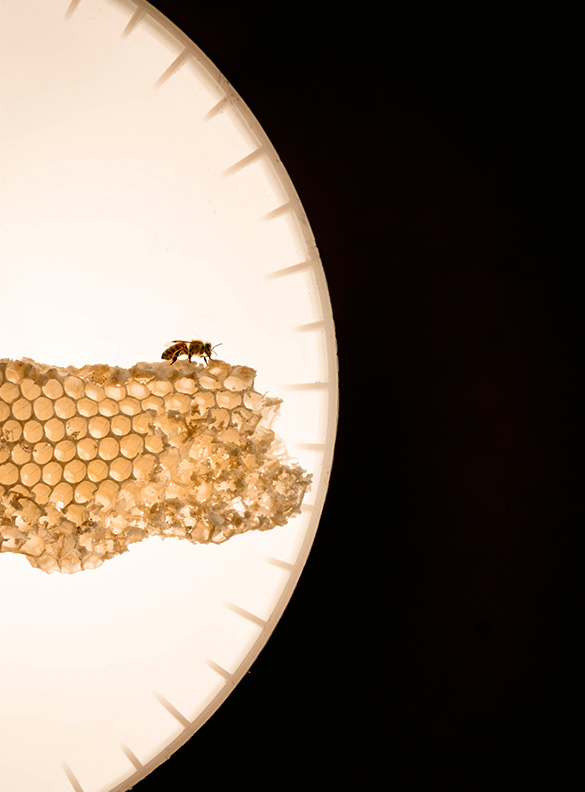

劉錕所創辦的「晴山蜂園」,每款蜂蜜都經過環境植物觀察、開花期與蜂蜜風味的比對,並嘗試建立該蜜源的「標準風味輪廓」,讓蜂蜜從一般消費品轉化為理解台灣自然環境的甜蜜媒介。

「蜂蜜是大地的精華。什麼樣的大環境,會有什麼樣的植物;蜜蜂在花叢間採集,就釀出了在地的風味。以往市場都用百花蜜來概括蜂蜜,但我嘗試把個別花種的風味做出來,像是在尋找一個未知的寶藏、解開一個風味的多元方程式;於是,採蜜變成了一場大地遊戲。」再透過蜂蜜瓶上的介紹文字,消費者便能把風味連結到自然知識,透過蜂蜜認識環境。

永續實踐:從一瓶蜂蜜開始

出於對大自然的熱愛,劉錕也希望自己的蜂園能夠在永續實踐中有具體措施。例如,他的玻璃瓶包裝以「3R」為原則(Reduce 減量、Reuse 再利用、Recycle 回收),瓶子裝滿一點,就能少用7%的玻璃瓶;選用可撕除無殘膠貼紙,讓消費者可輕易再利用玻璃瓶並回收;包裝的材料也盡可能使用回收紙箱。此外,蜂園採用有機資材取代農藥,公開蜂蜜品檢驗報告,並響應國際「1% for the planet」計畫,每年捐出蜂蜜營收1%。

甜蜜的未來:創新與傳承

昆蟲所畢業的他,對於蜜蜂飼養有許多新想法,除了特色蜜源的開發之外,他還有好幾個創新性的研發進行中:其一是「飼料用蜂蛹」——生產蜂蛹,不僅能販售給寵物市場,還能兼顧環境,做到無毒的蜜蜂害蟲防治;其二為「低價蜜蜂飼料」——以畜牧的思維開發飼料,提升養蜂的「換肉率」;此外,他還想要尋找共同開發「電熱除蟎裝置」合作企業,藉以提升蜜蜂的害蟲防治與產品安全。

談到未來,他希望進一步整合過去的覓蜜成果,發展出屬於台灣各縣市的季節性蜂蜜禮盒,對城市而言,這不僅是一份有代表性的風味,也能讓贈禮和送贈者以此了解各地的風土。

「養蜂,是把我生命累積過的知識與經驗,揉合在一起,所開出的花朵。」想起自己一路從昆蟲系、登山社、永續部門,到四處實驗蜂場與蜜源,他提到一本曾經深受啟發的書——《生命是長期而持續的累積》。「我從沒想過這麼多看似無關的經歷,最後都會回到這裡,派上用場。」書中的這句話,是對他蜂農之路的註解,也是他想要獻給正在摸索中前行者的箴言。