打造電動車的「數位方舟」,三大客戶貴人助科飛數位站穩台灣公車市場

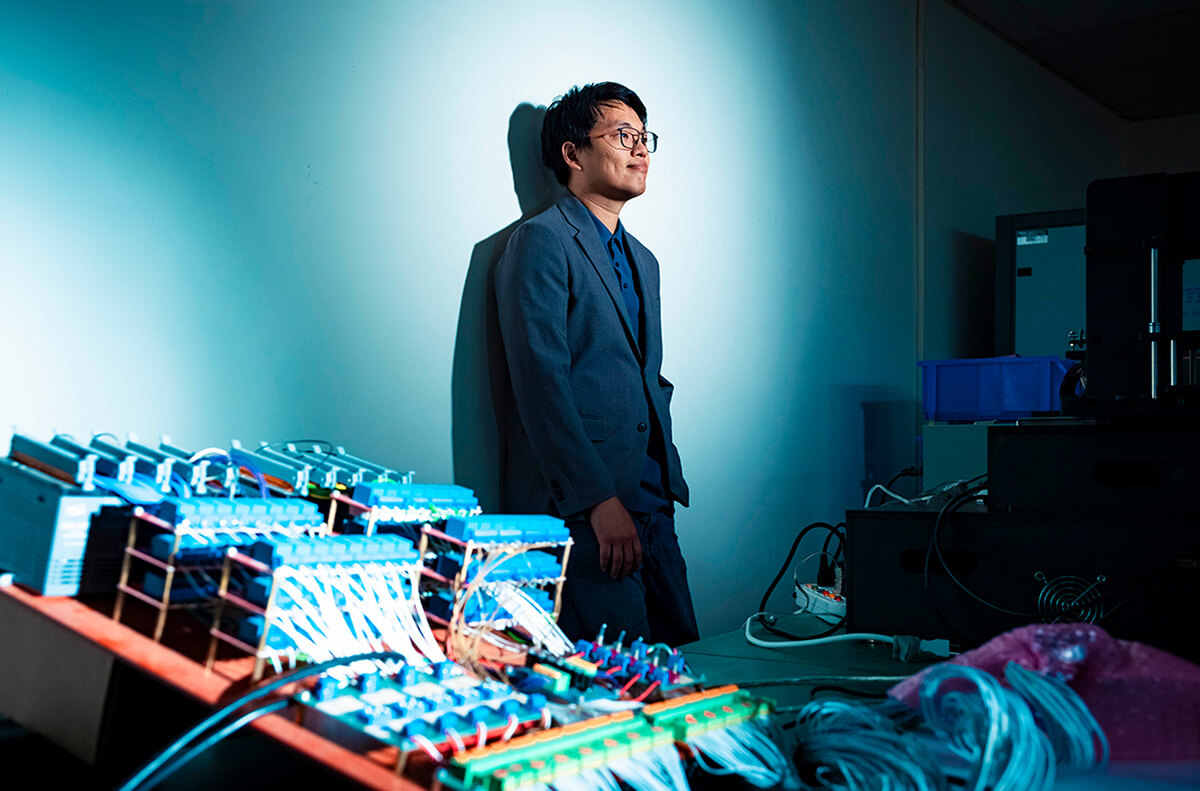

科飛數位-王詠辰

- 產業: 科技、電動車

- 據點: 新竹/竹科

- 人物關鍵字: 電動車、整車控制器、軟體定義汽車、SDV

不同於一般創業者的衝動激情,科飛數位創辦人王詠辰並不是一時興起,而是一個長達十年的累積規劃,逐漸將夢想落地開花結果。他從小看著父親自行創業,潛移默化地將「創業」當成必然選項;而在大學畢業後,他考慮再三後選擇加入工研院,在那裡一邊參與國家級研究計畫,一邊進修博士學位,以「學習創業+完成博士」為雙重目標。

醞釀十年的創業計畫

「我帶著兩個明確的目的進工研院:第一是學習如何創業,第二是完成博士;所以真的十分感謝工研院。」王詠辰回憶道。十年間,他不僅完成博士學業,也在工研院累積了電池、馬達、電控等領域的實戰經驗,並逐步鎖定「整車控制器」這個創業題目。

為何選擇整車控制器?

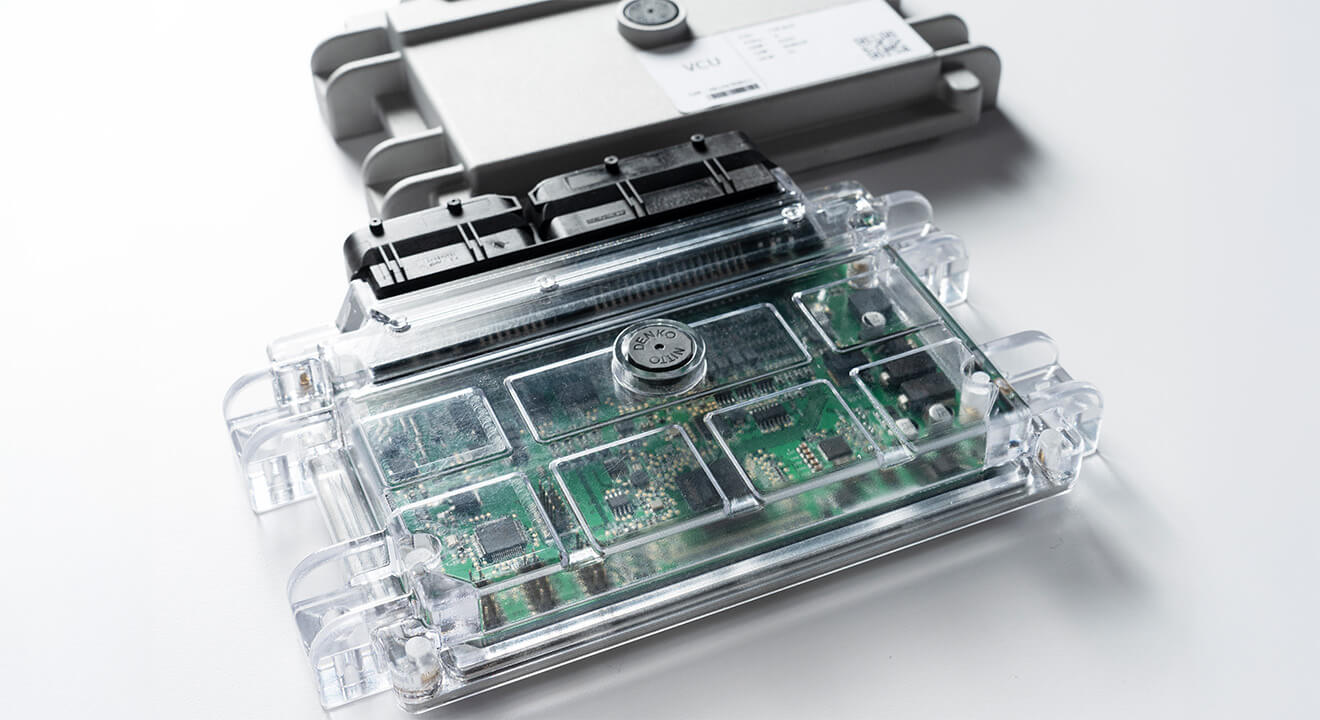

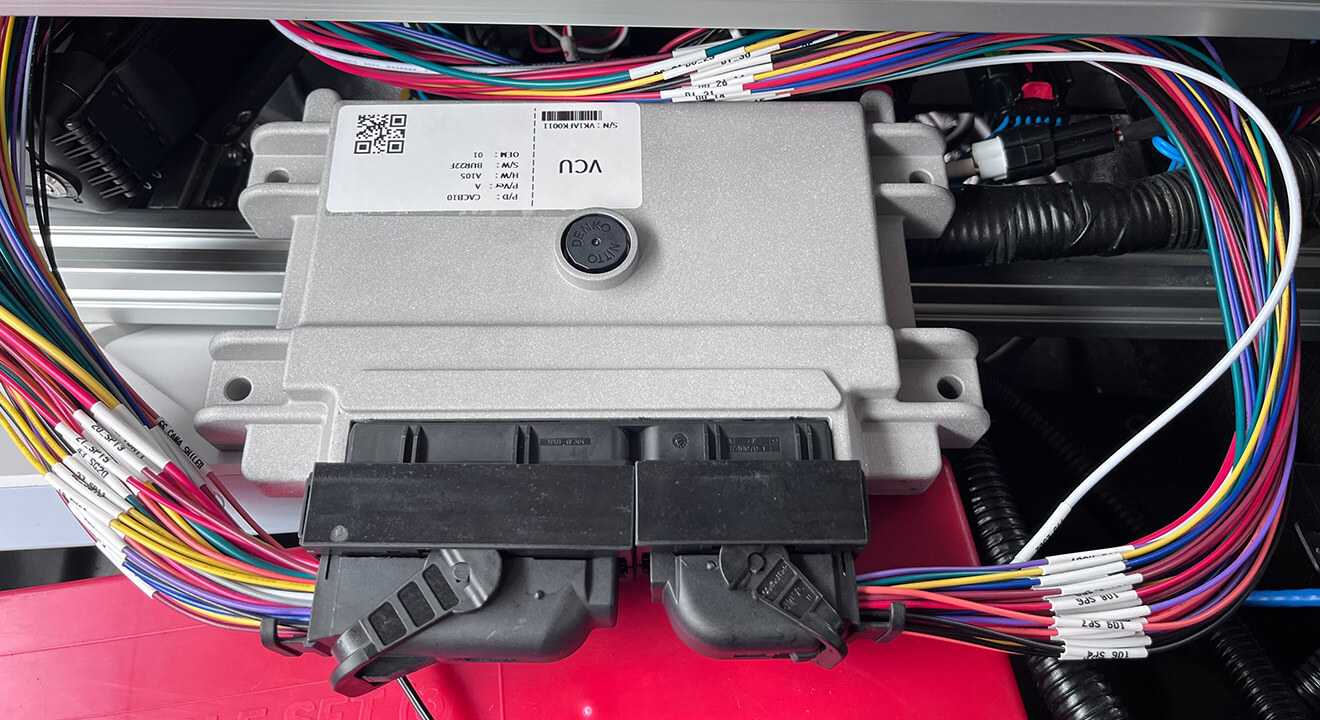

近年電動車成為顯學。而整車控制器(Vehicle Control Unit, VCU)是電動車的大腦,負責將駕駛者的行為轉換成車輛的動作,例如踩下油門、車輛加速、冷氣開啟等。它的價值在於與車廠深度綁定,屬於難以被取代的「主動元件」。

王詠辰指出,若選擇電池或馬達,資本需求龐大且競爭者眾多,甚至容易被價格取代。「相比之下,整車控制器單價雖低,但與客戶的合作深度高,一旦導入,就很難被替代。」他解釋。這也是KopherBit鎖定該領域的關鍵理由。

從純軟體開始,轉折到「軟+硬」

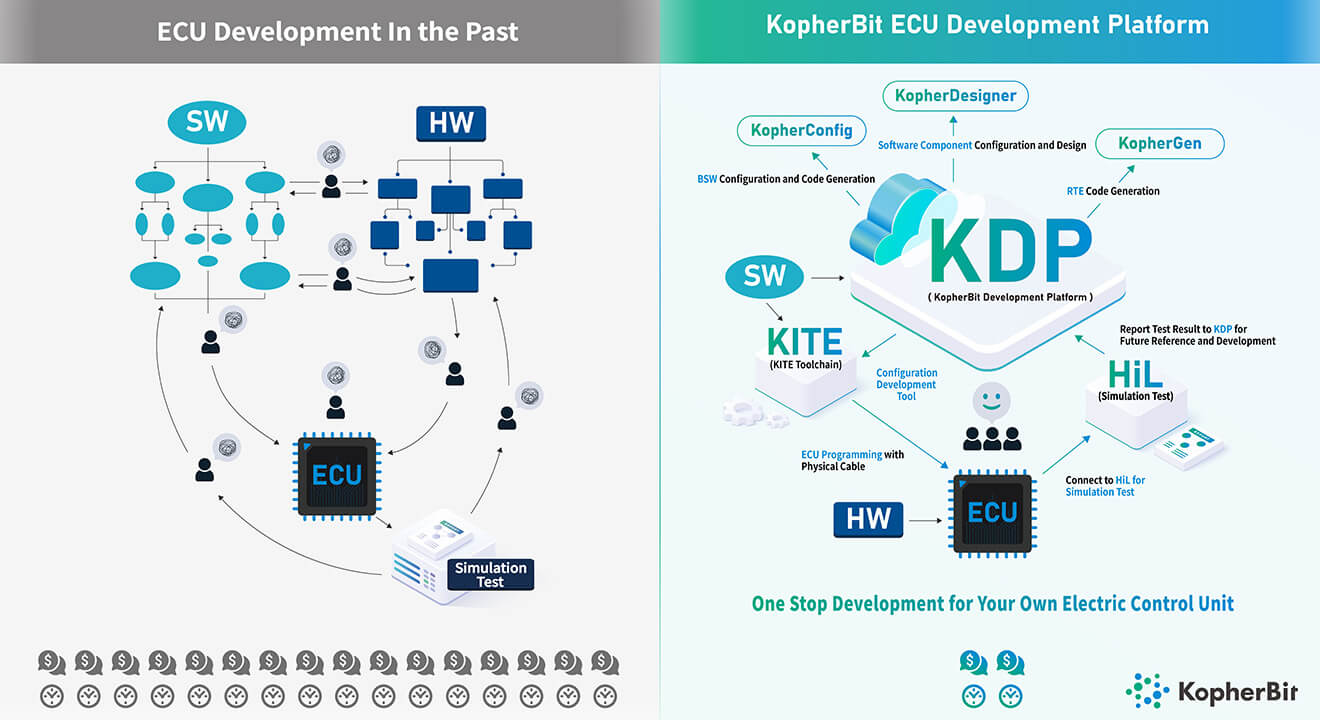

創業初期,科飛數位是以軟體為發展核心,主打KopherBit Development Platform開發平台。這個平台能將軟體設計流程標準化,工程師透過自動生成代碼,大幅縮短開發時程。然而在募資與客戶溝通中,團隊發現光靠軟體並不足夠。

「台灣投資人與車廠更容易理解『看得見、摸得到』的硬體,」王詠辰說,「如果沒有硬體,軟體的價值就難以展現。」因此,公司調整策略,發展出 KopherOS,一個能跑在車用控制器上的作業系統,搭配硬體載具,讓軟體價值具體化。

這個轉型過程歷經一年半的陣痛期,意味著人力配置、資源規劃都要重新調整。最終成果是形成雙引擎驅動:KopherBit開發平台+KopherOS作業系統,軟硬整合的完整解決方案。

三大客戶貴人相挺,擁電巴7成市占

任何新創要跨進汽車產業,都要經過嚴苛驗證與市場認可。除了感謝一路走來相挺的所有客戶外,王詠辰透露,科飛能夠成長茁壯,還要特別感謝創業初期前三個客戶的大力支持,像是成運汽車,就是率先採用KopherBit控制器於台灣公車車隊,讓公司能快速切入公共運輸市場;還有金龍汽車,則是最早將KopherBit控制器裝上實車的客戶,雙方合作超過五年,甚至協助公司拓展海外市場。

王詠辰表示,也是在這些合作夥伴的帶動下,KopherBit整車控制器如今已應用於台灣七成電動大巴士,成為公共運輸電動化的重要推手。

接連遭遇供應鏈、制度與疫情的挑戰

創業第二、三年,是最艱辛的階段。當產品開始出貨,公司必須同時面對:

更雪上加霜的是,COVID-19 疫情造成車用晶片與零組件交期大亂。王詠辰坦言:「工程師壓力暴增,問題像矩陣一樣同時爆發。」但也正因如此,公司學會了如何建立制度與流程,奠定未來擴張的基礎。

軟體定義汽車(SDV)的趨勢

除了自身發展,科飛數位也緊盯產業趨勢。軟體定義汽車(Software Defined Vehicle, SDV)已是全球共識,從特斯拉(Tesla)到福斯(Volkswagen)、中國上汽與廣汽,都在推動車輛透過OTA(Over-The-Air)進行功能更新。

「未來車輛就像智慧型手機一樣,出廠後功能還能透過軟體升級。」王詠辰指出,這代表車輛架構需從傳統低速網路(CAN)升級到高速乙太網,並導入更多軟體模組。科飛的KopherSAR與KopherOS,正好符合這樣的需求,讓台灣新創有機會在全球SDV浪潮中卡位。

三路徑布局海外市場

除了台灣,科飛也積極布局海外市場,並採取三路徑策略:

其中,東南亞市場被視為最具規模化潛力的方向。

未來願景:成為「數位方舟」

回顧這段歷程,王詠辰形容科飛就像一艘「數位方舟」,在AI與電動車的洪流中,提供產業穩固的基礎。從工研院出身的技術團隊,到今日台灣七成公車的應用,科飛數位已逐步從新創蛻變為不可忽視的供應鏈力量。

「我們不想一輩子只做代工黑手,而是要建立台灣的核心設計能力。」王詠辰語氣堅定。對他而言,這不只是公司的願景,更是對台灣電動車產業的一種承諾。

從博士到創業的雙重磨練

對外界而言,王詠辰是一位「理工男」創業者,談技術時條理分明、邏輯嚴謹。但在理性背後,藏著一段漫長的奮鬥與情感故事。

在工研院工作的同時,他花了十年才完成博士學位。過程中,工作與研究交錯,常常分身乏術。他坦言,多次想放棄,最後靠著指導教授的支持與鼓勵,才堅持下來。教授甚至在論文最後階段幫他大幅修改,才讓他完成學業。

更重要的是家庭支持。創業前夕,他和太太坦誠討論:「如果失敗了怎麼辦?」太太只說:「趁還年輕,失敗了就再找工作。」這份堅定的信任,讓他敢放手一搏。為了支持王詠辰,她甚至辭去工作,獨力照顧兩個孩子,成為創業背後最強大的後盾。

另一個關鍵人物是共同創辦人李志升博士。王詠辰坦言,自己個性急、外向,需要一個細膩、能顧內部管理的人。「沒有李博士,我可能不敢創這家公司。」這份互補關係,成為科飛數位穩健發展的基石。

理性與感性的平衡

王詠辰說,創業不是單純的市場計算,而是一種想要「做出不一樣貢獻」的衝動。他不願一輩子只是代工「黑手」,而是要讓台灣在電動車產業有真正的設計能力。

這股信念,加上家人與夥伴的支持,讓他一步步把夢想落地,從博士到創業者,從代工思維到核心控制器的開發者,完成了屬於自己的跨越。