智食良果的AI農業實驗,用科技耕耘生活的希望

智食良果-吳昱鋒

- 產業: 農業科技

- 據點: 高雄

- 人物關鍵字: 農業科技、AIoT、農來福行動

智慧農業的浪潮近年席捲全球,從溫室自動化到透過AI演算法來優化作物灌溉,科技正重新定義農業的樣貌。在台灣,一家名為「智食良果」的新創公司,嘗試將科技帶入農村,讓傳統農業不只是「能賺錢」,更能進一步創造農友生活品質與社會價值。

智食良果的創辦人吳昱鋒,過去曾在創投界工作,研究農業相關投資案,第一次接觸農業是協助推動改善雞豬消化的酵素專案。那時候他發現農業現場的科技落差很大,許多農民仍使用最傳統的方式管理溫室與養殖場。

從創投到農業:一個意外的起點

「用商學角度來看,技術落差就代表商機。」吳昱鋒回憶,「但更重要的是看到農民真的很辛苦,會想能不能用科技減輕他們的負擔。」

於是,他在2021年疫情期間,先後遇見現在的研發長郭晉良、副執行長楊倩雯、工程師曾昱誠等團隊成員。而在經過最初一年的觀察與試作,甚至自掏腰包投資百萬元搭建貨櫃洋菇實驗場後,終於在2022年10月正式成立公司。談到之所以會取名「智食良果」,則是起源於一場年輕人的惡趣味。

吳昱鋒透露,有天在眾人胡亂尬聊的時候,突然發現「自食其果」四字都飲食有關,後來發揮諧音梗創意並改成「良果」,象徵用智慧帶來好的結果,而不局限於水果,也涵蓋花卉、糧食、畜牧的應用場域,就這樣一致通過成為了團隊名稱。

技術核心:一個模組化的大腦

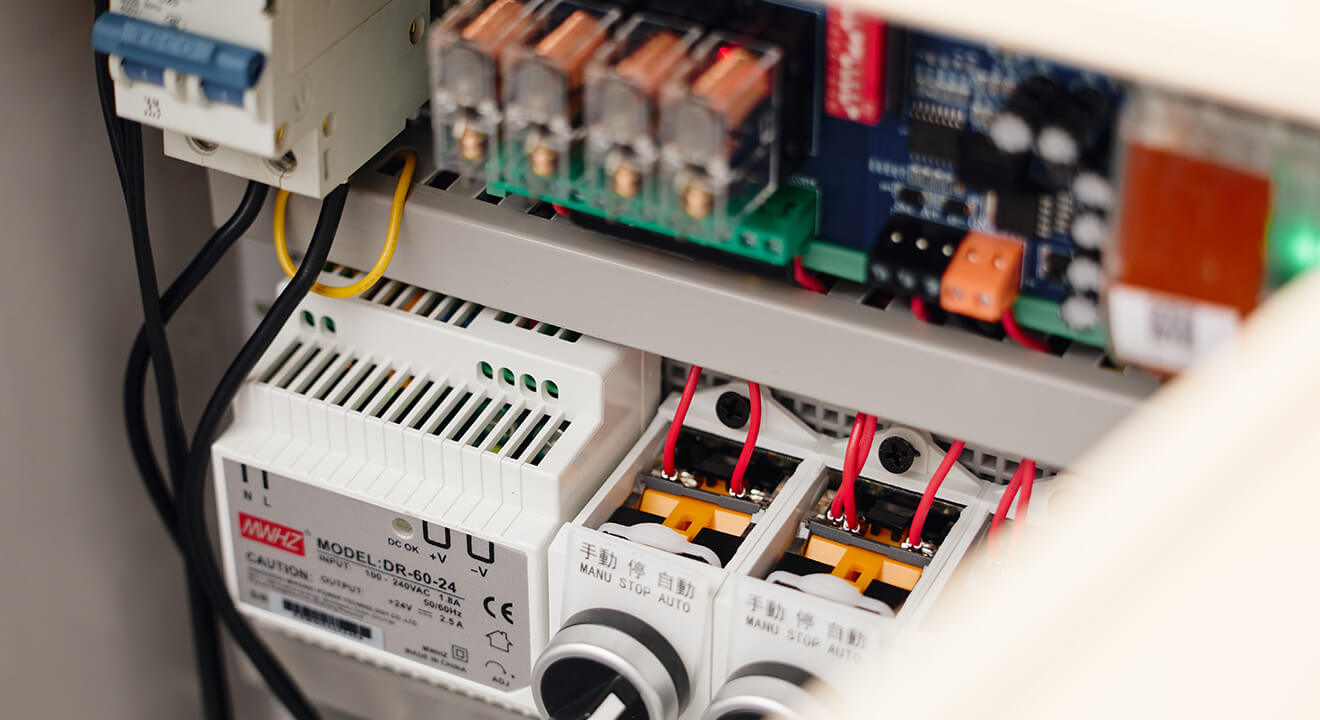

智食良果的系統就像「智慧家庭」的大腦,搭配各種感測器與控制器,能遠端管理溫室環境。「我們把控制盒做成四個port(連接埠),可以同時接四路開關,控制燈光、風扇、水簾、捲簾等設備。」吳昱鋒解釋,這樣的模組化設計讓農民可以視自己的需求來自由擴充,無論是一個小棚架到大型商業溫室都能適用。

更重要的是,系統透過圖形化介面與LINE操作降低使用門檻,農民不需要記下複雜的編號,只要看手機畫面就能知道是哪一路控制、哪個設備;而且硬體設計與關鍵零組件全數在台灣完成,確保穩定與資安安全。吳昱鋒直言:「外面有些看似台灣品牌,其實零件來自海外、出問題也沒人維修。我們堅持核心零件要在地,農民才有信任感。」

智食良果也提出「智能願景工程」,分三階段發展:先讓硬體進場,再開始收集數據,最後才用AI創造價值。例如,系統能偵測農民每天灌溉量,累積數據後主動建議自動化設定,減少人工操作,讓農民專心在巡視與品質管理上。

案例推廣:從大溫室到社區菜園

目前智食良果已導入超過 600 間溫室,作物類型涵蓋蔬菜、花卉與畜牧場域。從大型商業農場到小型家庭溫室,都能找到他們的系統身影。

「我們當初就希望把系統做得能服務小場域,」吳昱鋒分享,「雖然利潤不如大案場,但常常回報給我們的是感動的故事。」他提到一位高齡農友,在另一半過世後,因為系統的協助仍能繼續耕作,維持生活重心,「他不是為了賺錢,而是為了生活感。」

農來福:創新城市社區生活

智食良果另一個令人印象深刻的計畫是「農來福行動」。團隊在高雄弘道老人基金會場域設置智慧盆栽,邀長者參與種植,並設計一個月後採收,還請來吳寶春師傅親自用蔬菜製作三明治,讓長者體驗「自己種、自己吃」的樂趣。

後續計畫更擴展到社會住宅、育幼院、長照據點,甚至有次端午節前夕還有里長帶里民種菖蒲,最後賣得九千多元,還能發放零用金。這些案例讓「農來福」不僅是科技計畫,更是一種社區營造與生活教育的創新模式。

創業低谷與資金挑戰

然而,從創投跨入農業創業並不容易。「我太天真了,本來以為有創投背景朋友會投資我,結果全是拒絕,甚至政府機構也說NO。」吳昱鋒坦言,創業初期曾一度擔心資金斷鏈,產品還沒完成就倒閉。

後來公司才陸續獲得數輪增資Funding與國發基金投資,才走過最艱難的階段。「創業就像開一台失控的汽車,零件一直掉,你還得邊跑邊買零件來裝,」他苦笑,「但只要走上這條路,就要對跟隨的夥伴負責。」

智慧農業將是台灣的機會

展望未來,吳昱鋒認為,智慧農業是台灣可以再次打世界盃的舞台。過去台灣靠農耕隊名揚海外,如今則以半導體成為世界要角,「如果我們能把科技和農業結合,從感測、控制到數據分析,甚至AI決策,都做到世界級,那麼智慧農業將是下一個台灣名片。」

不過他也提醒,目前投資環境對新創者仍不友善,很多資源只是形式合作、缺乏長期支持,真正需要的團隊往往得不到關鍵資源。他呼籲政府應該建立知識共享與技術授權平台,讓創業者能快速找到夥伴與資源,減少重複造輪子的成本,方能讓創業失敗率不再居高不下。

「我們的目標,不只是幫農民省人力、降成本,而是讓農業成為一個能吸引年青人投入的產業。」他說,當更多人願意回到農業、回到土地,智慧農業才能真正成為帶動社會轉變的力量,讓科技不只是效率工具,而是一種讓人活得更有尊嚴的可能。

從創投金童到田間實踐者

「如果早知道這麼痛苦,也許我不會創業。」吳昱鋒半開玩笑地說,但話語中仍藏不住堅定,彷彿下一秒就會接上一句:「既然走上了,就要走到底。」

過去,他是創投界的理性代表,擅長用報表和投資報酬率評估案子。第一次踏進農場,看見農民滿身泥土,他心裡的計算公式被打亂了。「我知道這門生意短期不會賺錢,但我想改變這個結果。」於是,他放下原本的穩定工作,投入百萬元自建貨櫃洋菇實驗場,只為驗證一個念頭:科技能否改善農民生活?

被拒絕的洗禮

現實卻給了他當頭棒喝。「我太天真了,以為創投朋友會挺我,結果全都拒絕。」吳昱鋒苦笑,創業初期被數十位投資大佬拒絕,連政府相關單位也說 NO。沒有資金,產品就難以成形,每一天都擔心資金斷鏈、公司消失。

「創業就像開一台失控的汽車,零件一直掉,你還得一邊奔跑、一邊撿回來裝好。」他坦言,有過在夜深人靜時懷疑自己決定的時刻,但想到身邊跟隨的夥伴,他又告訴自己必須撐下去。

用科技守護生活

吳昱鋒形容,創業過程不只是產品與市場的挑戰,更是人與人之間的磨合。「有人想過好週末,但創業根本沒有週末。」他選擇用「允許犯錯」的方式帶領團隊,有時明知對方會失敗,仍讓他去試,因為「錯一次,下次就聽得進去。」

比起打造一個科技公司,吳昱鋒更想「讓人繼續生活」。他談到曾協助一位高齡農民,在失去另一半後,因系統協助得以繼續耕種。「他不是為了賺錢,而是為了每天還能去田裡、還能澆水。」

這些故事,讓他確信科技應該用來守護生活感,而不是取代人。

給創業者的話

如今LINE狀態寫著「落子無悔」,象徵棋盤上的一步已經落下,就要負責走下去。這也是吳昱鋒給想創業的年青人誠摯地忠告:「創業前要三思,但一旦決定,就要負責到底」,因為「人生如棋,落子無悔」。

這句話,也是他對自己、對團隊、對土地的承諾。