從消防工程到與熊蜂為伍:許書賓夫婦返鄉「農」十年,重拾自在新生活

青農-許書賓

- 產業: 農業

- 據點: 雲林

- 人物關鍵字: 青農、熊蜂授粉

十三年前,許書賓決定放下在台北高壓且需隨時待命的消防工程工作,回到雲林麥寮。

「當時沒想太多,就覺得該回來了。」他回憶,返鄉的決定看似果斷,實則艱難。買地、蓋溫室、投入所有積蓄,第一年收成不穩、幾乎血本無歸。補助款還沒下來時,他甚至借了5萬元度日,「那時候戶頭歸零,壓力真的很大,但也只能咬牙撐下去,因為已經沒有退路了。」

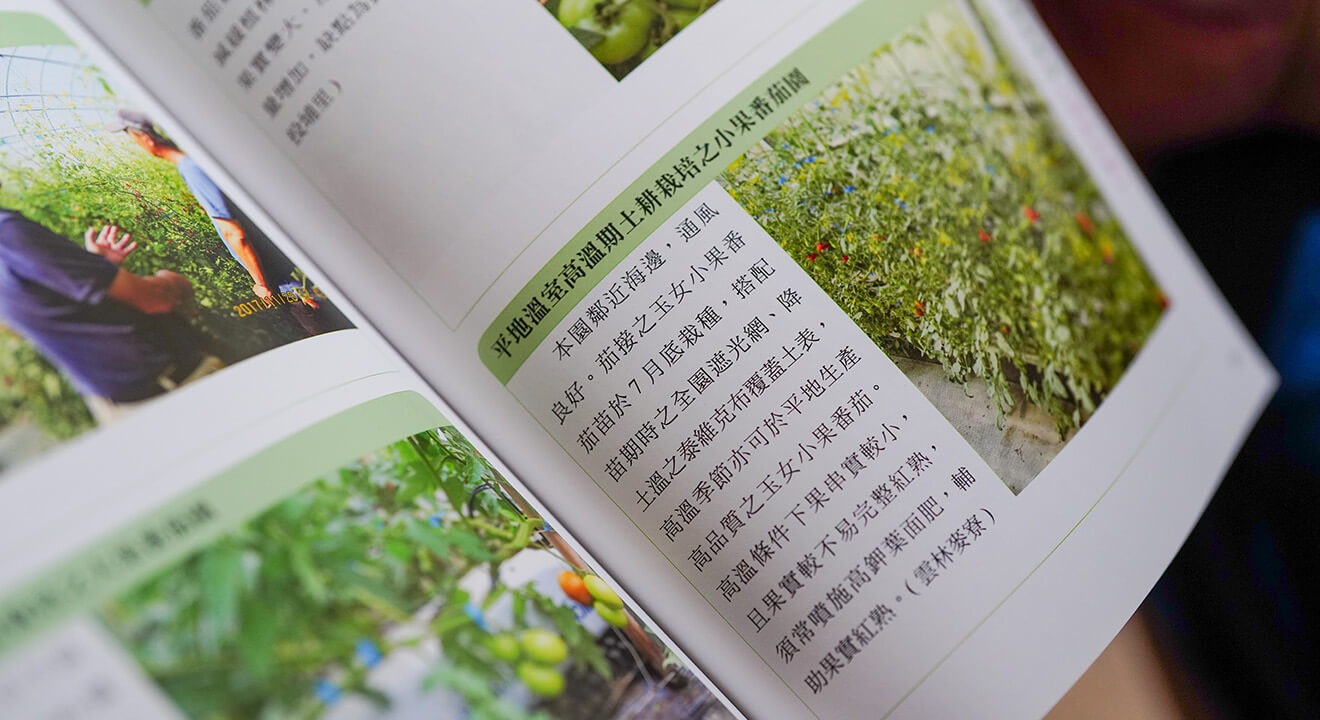

返鄉初心:健康、安全,也為了生活的主控權

許書賓選擇種小番茄,一方面是溫室適合栽培,一方面是他想走「無毒、低負擔」的路線。「自己種的東西自己也要吃,我不想每天噴藥、吸農藥。」因此,他只在育苗時噴幾次藥劑,後期盡量讓作物自然成長。這樣的堅持,讓早期的產量與品質波動更大,也讓第一年的收入更為不穩定。

「當時整個社區都還在摸索,大家各自亂種,有人施肥過量造成土壤鹽化、酸化,結果果實又大又不甜。」直到遇見農試所張庚鵬教授,情況才有轉機。張教授先從測土壤開始,指導他們調整施肥方式、改善土壤肥力,並引入一套完整的管理方法。「那真的是貴人,如果第2年沒有遇到他,我們可能就撐不下去。」

亂中取經:導入技術與產期管理

在台塑企業推動的「農業發展安定基金」補助下,許書賓夫婦完成溫室建置。之後又在朝陽科技大學農業輔導團隊協助下,逐步導入新技術。近年來最大的技術突破,是導入熊蜂授粉,徹底解決過去人力不足與授粉效率低落的問題。

「第一年我不懂,熊蜂很快就死光了,後來才知道要餵花粉、餵糖水,才撐得久。」他甚至利用自己養的西洋蜂提供新鮮花粉,讓熊蜂群能夠健康存活,授粉效果更好。除此之外,他還調整種植策略,將番茄從一年一期改為兩期,以縮短採收期、減少後期蟲害壓力。「以前(番茄)一採收就是六個月,但到後面其實蟲害爆發、品質很差,現在改成只收三個月、四個月,品質穩定多了。」

面對市場:放棄品牌,選擇穩定

談到品牌經營,許書賓坦言沒有打算要自創。「剛開始時也曾想過要做宅配,但消費者真的太難搞。」他笑說,客人常抱怨這次跟上次味道不同,甚至因物流延遲而留負評,「農產品怎麼可能每次一模一樣?」最後他們決定放棄宅配,改與固定行口合作,維持長期穩定的出貨關係。

「這樣我們專心把品質顧好就好,不用花時間去回覆客訴。」他認為,對小規模農戶而言,品牌行銷固然重要,但必須有足夠人力與資源支撐,否則會消耗過多心力。

心境轉折:從焦慮到自在

熬過前兩年的低潮,收入逐漸穩定下來,許書賓夫婦的生活也跟著步入正軌。「算算一年中,大概有五個月可以休息,還能每年安排七到十天去日本自由行。」許太太說,和以前在台北擔任老師時相比,現在的心理壓力小得多,「都市人要去露營才覺得放鬆,我們每天在田裡就已經放鬆了。」

談到是否鼓勵年輕人返鄉務農,許書賓認真地說:「可以,但一定要堅持,也要走對的方向。不懂就要問,現在資源很多,學校、公部門都有輔導,要肯學、要去試。」他也觀察到,附近一帶原本有十位青農,如今只剩三位繼續種番茄,「有些人覺得方法沒用,或是家裡長輩反對就放棄了,但堅持下來的,現在都做得不錯。」

返鄉務農重拾新生活

離開台北,從消防工程師回到家鄉麥寮務農,許書賓走了一條相當不容易的路。這十多年來,他經歷過資金歸零的焦慮,也嘗過第一顆番茄上市的成就感。靠著貴人指引與不斷學習,他終於在土地上找到了屬於自己的生活節奏。 (相關報導: 科技百業》用AI打造自學型資安防線 Janus重塑物聯網場域安全思維 | 更多文章 )

「現在的日子就像大家嚮往的退休生活,可以種田、泡茶、看電視,生活過得很踏實。」許書賓笑著說。