雙層玻璃溫室種出品牌,番茄方舟借鑒荷蘭積極攻日本市場

番茄方舟-郭能禎

- 產業: 農業科技

- 據點: 彰化

- 人物關鍵字: 農業科技、坪效思維、雙層玻璃溫室

在彰化的一座高規格雙層玻璃溫室裡,「番茄方舟」種出的是一種與眾不同的農業模式—它不只是產地,更是一座結合設施管理、資本思維與市場定位的實驗室。創辦人郭能禎說:「我們不是為了把番茄賣給台灣人而已,而是要當有一天有人要來台灣買番茄時,知道要『Tomato』就找番茄方舟。」

2025年丹娜斯颱風侵襲雲嘉南地區,許多農業設施損毀,但番茄方舟的雙層玻璃溫室完全不受影響。郭能禎坦言,幾年前高規格建造的溫室,在當下甚至被視為「無知樂觀下的錯誤決定」。然而,當強風吹襲後一切未毀,他才意識到:這或許才是台灣農業十年、二十年後的解方。

風災的反思,重資產農業的未來

「當風災一次又一次來,我們不能只是補助重建,要重新思考什麼樣的設施可以承受未來的氣候變化。」他說。台灣許多溫室設計只撐得住12級風,遇到14級便潰堤,但番茄方舟當初就設計為可承受16級以上,搭配荷蘭技術的開窗、防蟲網與環境控制模型,形成高度客製化的生產基地。

郭能禎將這套農業邏輯稱為「坪效思維」(單位面積經營績效):荷蘭溫室越蓋越大、越高、越貴,但每平方公尺的營收從新台幣1000元提升到2000元以上,這讓設施造價不再是問題,而是一種長期投資的回報模型。

相對而言,台灣過去仰賴氣候優勢、土地便宜、技術便捷,反而落入「低成本但不持久」的迷思陷阱。他直言:「我們寶島四季如春,看似好種植,但其實反而讓我們的農業技術進步速度緩慢。」

荷蘭、以色列、日本、杜拜甚至中東國家這些身處極端氣候環境的國家,反而因為被自然限制,必須發展高密度、高精準的農業系統。「你會發現,單位面積產值最高的國家,常常是那些『不太適合種植』的地方,因為他們被迫、不得不走上精緻農業。」

把「商業不動產邏輯」導入農業,農電共生成突破口

為了解決重資產農業無法規模化的問題,番茄方舟也在制度上進行實驗。郭能禎提出:「我們要把商業不動產的邏輯導入設施農業。」

具體做法是:把產權與經營權分離。透過「農電共生」模式,讓資本市場出資興建設施、收綠電收益與租金,營運方則以租賃方式經營農場。如此一來,農業生產者無需背負過高的資產壓力,也能專注於農場管理與市場銷售。

例如與友達集團合作時,先成立SPV子公司,並引入「員工合夥人制度」,讓具能力的員工成為案場經營合夥人,投入資金、共享盈餘、承擔責任。「這不是請你來上班而已,而是讓你一起當老闆。」他說。

對準國際市場的「甜蜜點」

雖然番茄方舟在國內高端市場已有一定知名度,與SOGO、新光百貨合作快閃、供貨多間米其林餐廳,但郭能禎並不以此為終點。他坦言:「台灣的高端市場總量大概只有1.5億元到1.8億元營收,撐不起規模化投資。」

真正的機會,在於日本與南韓的「冬季缺口」—每年12月到翌年2月,因加溫成本高,當地番茄價格與需求皆高,是台灣設施農業切入國際市場的「甜蜜點」。

「日本是亞洲人均番茄消費量最高的國家,但我們現在種的番茄,並不是日本人習慣吃的那種。」他說,因此若要外銷,不只是規模化,更要重新培育對應品種,並建立國際品牌認知。

就像你說「貓山王」就知道是馬來西亞的榴槤一樣,番茄方舟的終極目標是讓「ARK Tomato」成為國際消費者心中的台灣番茄代表。

建立信任,而非神話:番茄方舟的食農教育哲學

除了產業與技術,郭能禎對「食農教育」也有一套思維。他認為教育不能建構在神話之上,而要回到小學生自然科學的理解力:「我們要讓孩子知道,番茄為什麼這樣長出來,為什麼這樣是安全的。」

對於化學與農藥,他持開放態度:「不要害怕化學。工業革命兩百年來,累積很多對化學風險的理解。」

他舉例說,植株在小苗期時如果遭遇病蟲害,可應用藥治療,進入穩定期後再使用益生菌或礦物油輔助調理,「就像小朋友生病,該打針吃藥就該打針吃藥,然後記得補充營養。」這是一種務實、透明的農業觀。

從台大走進玻璃溫室,將「氣候劣勢」轉化為「科技農業優勢」

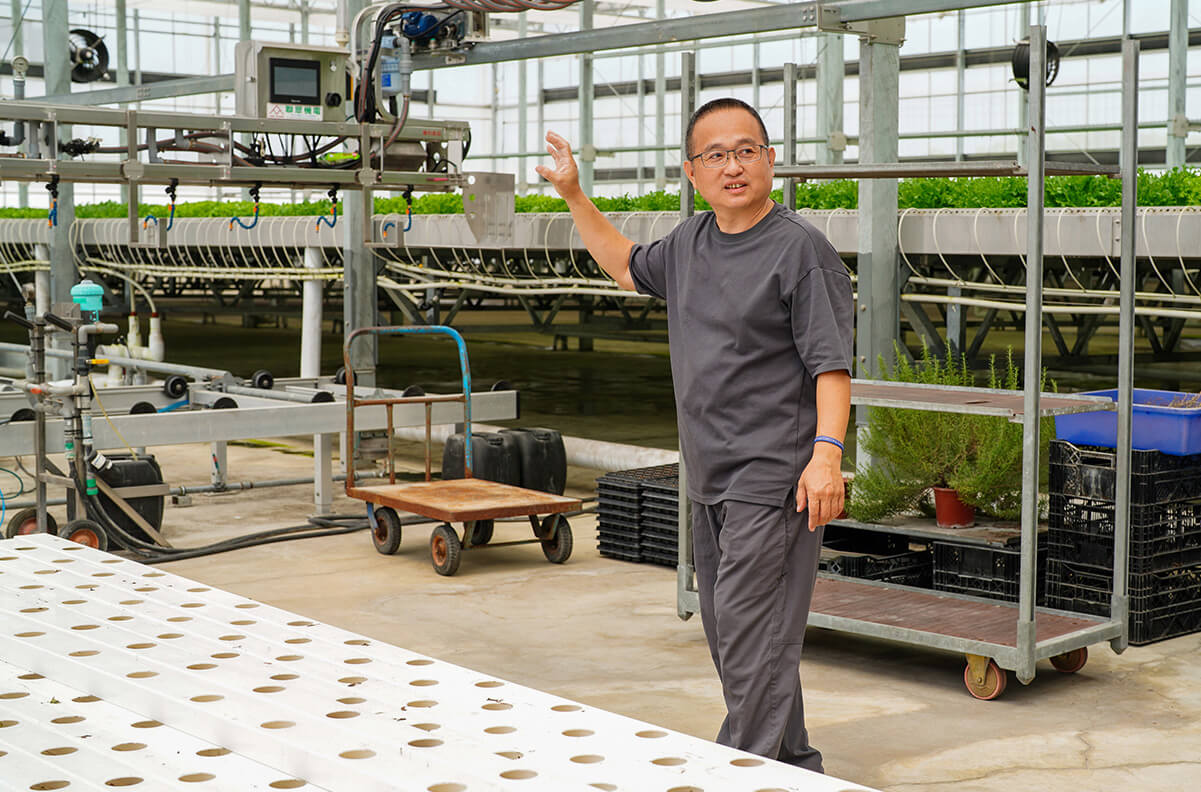

穿著布鞋、手戴手套、身著無塵衣,郭能禎無視酷熱、揮汗穿梭在玻璃溫室裡,一邊指著攀繞的番茄藤蔓、一邊解說微氣候感測器如何運作。他是「番茄方舟」的創辦人,也是少數能將資本市場邏輯與農業系統整合,實踐「設施農業品牌化」的領頭人。

回憶起創業初衷,郭能禎笑說,其實一開始也不是什麼偉大的理想,而是「看懂一個趨勢」。在台大園藝系求學期間,他就觀察到荷蘭、日本這些國家如何將「氣候劣勢」轉化為「科技農業優勢」。台灣擁有得天獨厚的氣候,卻反而養出對進步不夠敏感的系統。他說:「因為太容易種了,所以我們不再逼自己進化。」

能撐得過颱風的農業,才有資格談未來

這樣的反差成了他創業最大的驅動力。他選擇在彰化打造台灣第一座高規格雙層玻璃溫室,成本高、回收慢、技術門檻高,甚至被外界批評為「太硬」、「太傻」。但他堅信:能撐得過颱風的農業,才有資格談未來。

除了技術,他更重視人。「農業不是一個人撐起來的。」他這樣說。番茄方舟這幾年逐步推行「員工合夥人制度」,讓表現優秀、願意負責的夥伴能參與專案型子公司的經營與利潤分享。每一位合夥人都要投入資金、扛下營運風險,讓責任與利益對等。

「我們的團隊,是一群願意為土地負責的技術人。」他說,不只種出番茄,更要種出一套可複製、可規模化的農業體系。他堅持讓每一個人都能理解財務報表、成本結構與營運平效,因為在現代農業裡,「不懂經營,就撐不下去。」

談到食農教育,他語氣一轉,從產業邏輯回到教育初心。他認為,真正有效的農業教育不該用神話感動人,而要用科學說服人。「我們告訴孩子,番茄不是憑空長出來的,它需要光、熱、水,也需要治療、管理與理解。就像人生一樣。」

「有機」不是萬靈丹

在他眼中,「有機」不是萬靈丹,「化學」也不是毒藥。他願意解釋、也願意對話,希望消費者能從理解中建立信任。「教育不是要你改信某種農法,而是要讓你知道,這顆番茄是怎麼來的,為什麼它值得被吃下肚。」

郭能禎不只種出番茄,也種出一個「農業應該有更多選擇」的可能。他相信,真正能走進未來的農業,不只是科技先進,更是制度透明、經營合理、而且能給人希望。