The forgotten female victims of WWII

The forgotten female victims of WWII

「朝鮮屄」(조센삐/朝鮮ピー)是日軍對韓國慰安婦的汙衊稱呼,前日軍士兵水木茂1994年出版的回憶錄《水木茂的拉包爾戰記》(水木しげるのラバウル戦記)、金子安次2001年在「日軍性奴隸女性國際戰犯法庭」的證言、小野田寬郎2005年寫的文章《我所看見的慰安婦真實樣子》(私が見た従軍慰安婦の正体)均曾提及;1991年南韓電影《母親是朝鮮屄》(에미 이름은 조센삐였다)和2014年南韓舞台劇《我是朝鮮屄》(내 이름은 조센삐)也都使用這個名詞,凸顯慰安婦遭受的屈辱,而我們同樣選擇使用這個詞彙為標題,讓後世記住她們經歷的傷痛,及這段不可遺忘的歷史悲劇。

她們被徵召加入「挺身隊」,送到戰場前線當洩慾工具;她們有著抹滅人格的稱呼「朝鮮屄」,卻被以較好聽的名稱「慰安婦」包裝;她們是二戰時期的「性奴隸」,也是今日被遺忘的「#MeToo」受害者...

01

「就算我們死光了,他們(日本)還是要給個交代」今年91歲的南韓慰安婦倖存者李玉善回想在慰安所的日子,眼神中悲傷多於恐懼。1927年出生於南韓釜山的她,15歲那年在大街上被日本兵強擄至中國延邊當慰安婦。日軍在她的左手臂上留下一道深長的刀痕,痛苦的不只是生理上的後遺症,慰安所的恐怖經歷造成嚴重的精神創傷,讓她經常在半夜驚醒。

李玉善15歲時就被抓到中國,日軍戰敗後她就被遺留在中國長達58年。採訪時她用著濃濃東北腔的中文跟我們閒話家常。她笑說,自己在南韓住太久,中文都不太會說了,問起她的寶貝孫子,她立刻告訴我們:「他很聰明」。我們問她,有沒有想對年輕人說的話,她說:「想說的話當然有啊,我的請託就是讓他們(日本)跟阿嬤們道歉,我要拜託的就這件事了。」

李玉善家中有12個兄弟姊妹,為了養家,15歲那年被送到釜山隔壁的蔚山市做有錢人家的養女,幫忙打理家務。某日,她受養父差遣到街上跑腿,突然被2名陌生男子抓上卡車,她依稀記得當時抓走她的人,1人說著日語,另1人則會說韓語。同一台卡車上還有5名女子,李玉善手腳都被綁住,就這樣被帶到了遙遠的中國東北。

李玉善與其他女孩一開始被帶往中國與現在北韓邊境的吉林省圖們市,被抓走時只穿著單薄夏衣的她們,根本無法抵抗中國東北的嚴寒,在路上行走腳又凍又疼。她說,在前往慰安所的路上,少女們經常餓著肚子,看日軍吃著看起來很好吃的食物。晚上休息時,日本軍人會將她們關在又黑又冷的小房間裡,年少的她們又冷又怕,不知道自己究竟會被帶往何方。

李玉善形容,在慰安所的生活「逃也逃不了,死也死不了」,每天至少被強迫要提供性服務給40到50名日軍士兵,平日慰安所的中庭都被士兵擠得水洩不通,假日士兵們還會排到慰安所外頭。除了無止境的性虐待,日軍士兵還會毒打、拿刀割她們,有時候只是因為聽不懂日軍說的話,就得挨一頓鞭子。有些女孩因為受不了虐待逃跑,卻常常因為身無分文,只好再回慰安所,或是被士兵抓回去,被抓到逃跑的女孩會受到更殘酷的虐待,還可能被殺掉。

在慰安所的3年,李玉善因為連日不斷的虐待,眼睛已經看不太清楚,耳朵也聽不太到,牙齒也被打掉,手臂和腳上都有深長的刀疤。日夜不斷的性工作也讓她感染性病,子宮被拿掉,這輩子都無法生育。

比身體殘缺更令她難受的是慰安婦身分,造成她一生的恥辱。二戰結束後,李玉善被留在中國,她不知道回去的路,也不想回去,因為慰安婦的身分只會讓家人蒙羞,「我寧願死在中國,我沒有臉回去面對我的家人」。留在中國的她在延邊認識1名剛喪妻、帶著2個孩子的中國朝鮮族男人,兩人不久後結婚,李玉善也以朝鮮族身分獲得中國國籍。

李玉善的丈夫過世後,在南韓慰安婦團體協力幫助下,終於在2000年踏上故土,回到南韓。經過近60年歲月,李玉善的父母早已離世,她的家人也都以為她死了,回到故鄉的她仍舊沒有依靠,還好有像「分享之家」(나눔의 집)這樣的慰安婦安養機構,讓她有了小小的棲身之處,現在李玉善的2個孫子也都定居南韓。

位於首爾近郊廣州市的分享之家,現在共收容8位慰安婦阿嬤。分享之家事務部長金貞淑表示,前後總計約有50位慰安婦阿嬤在分享之家住過,最多同時有13位阿嬤居住於此。這裡每個阿嬤都有自己的獨立房間,房裡有冰箱、電話和書櫃,房外則是公共空間和浴室。

金貞淑說,阿嬤們平常喜歡唱歌、玩紙牌,身體狀況好些就會在戶外走動曬曬太陽,分享之家也會請人來幫阿嬤按摩,還有志工不定期來幫阿嬤燙頭髮。不過阿嬤們年事已高,活動安排還是要看她們的體力決定。

醫療照顧方面,金貞淑說,分享之家的阿嬤有些人身上還留有當年被虐待的刀痕、彈孔,有些人子宮也被拿掉,但最讓志工們心疼的是阿嬤們的心理創傷,「她們常常夢見日本軍人打她們,或是戰爭時屍橫遍野的畫面,在半夜驚醒,甚至在睡夢中大叫。即使經過這麼多年,過去痛苦的回憶仍揮之不去,我們看了難過又心疼。」

照顧慰安婦阿嬤生活十幾年的分享之家所長安信權表示,讓他決定投入這個工作的最大原因,就是就讀大學時到分享之家,發現有位名叫Mayumi的日本女生在當志工,讓他感到相當慚愧,因為日本是加害國,日本人都能來慰安婦安養機構幫忙,南韓人更應該做更多。安信權也說,由於當時有日本團體來看慰安婦阿嬤們,因此需要通日韓語的翻譯志工,才會有像Mayumi這樣的日本人來幫忙。

不過有個問題安信權百思不得其解,他詢問我們,台灣慰安婦被害者也不少,為何感覺台灣的百姓卻很沉默,「日本人說台灣就像第二個日本,那台灣人也覺得自己是日本人嗎?」安信權知道台灣有間慰安婦及女性人權博物館,這是很好的開始,但相較於南韓已有近百座慰安婦和平少女像(簡稱少女像),中國也有,為什麼台灣沒有呢?「就算與日本經貿往來頻繁,也不能忽視歷史!」

02

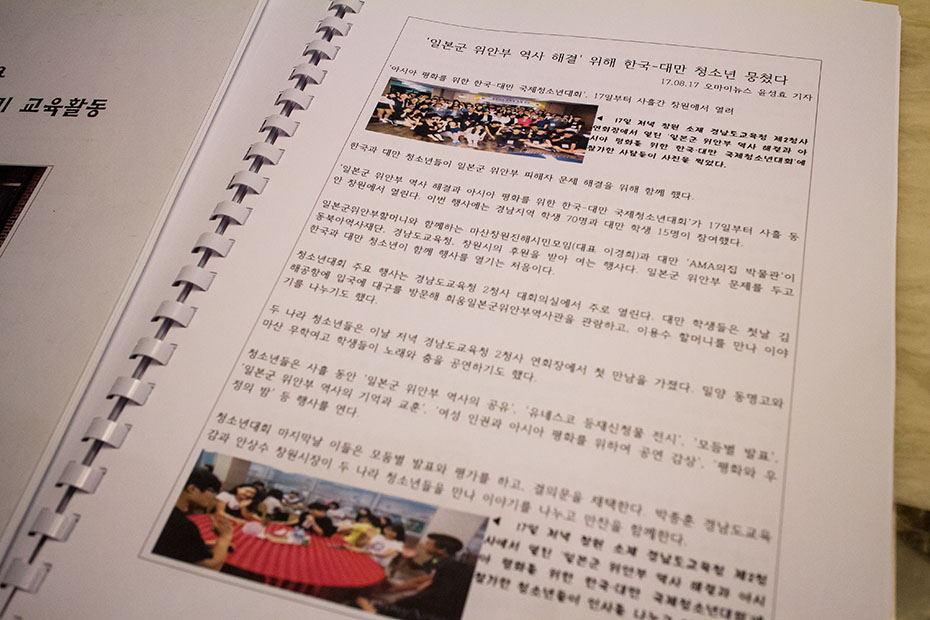

「我希望孩子不只是自己了解慰安婦歷史,也要會用自己的方式,將這段歷史說給其他人聽。」南韓昌原市東鎮女子國中老師姜錦子說著,邊向我們展示學生的作品,有人將慰安婦阿嬤畫成漫畫人物,也有人製作印有慰安婦阿嬤和少女像的帆布袋義賣籌款,盈餘用來建造少女像或是捐給慰安婦支援團體,幫助奶奶們的生活。

教學時間長達23年的姜錦子在國中主要教導的科目為世界史。她說,在南韓的教科書裡,講述慰安婦歷史的篇幅大約有一整頁到一頁半的分量,依各版本不同而有所差異,在講述南韓歷史以及世界史時都會提到這段歷史,女權和人權議題則會另外講述,課本中還會介紹慰安婦支援團體的活動以及少女像的意義。

姜錦子表示,教學時她會透過考試或報告,來驗收學生是否清楚了解這段歷史,有時候也會要求學生到昌原的慰安婦阿嬤安養機構或阿嬤家中與她們親自接觸,聆聽她們口述自己的故事。學校裡也有一星期的教育周,讓國三學生向低年級分享自己學習的心得,展示自己搜集的資料,帶領學弟妹認識慰安婦的歷史,將議題延續傳承。

南韓的國高中,除了有跟台灣高中一樣的舞蹈社、鋼琴社、團康社等,還有專門關心慰安婦阿嬤的社團。姜錦子強調,寫作業對學生關心慰安婦議題的幫助有限,但若換成讓學生完成任務,像是探視慰安婦阿嬤、創作關於慰安婦議題的作品、義賣商品、募款興建慰安婦和平少女像等,這類活動讓學生能有很大的成就感,更有助於讓學生持續關注相關議題。此外,學生也會自己製作影片、動畫,或是寫信關心阿嬤。阿嬤若生病住院,學生還會把自己的作品送到醫院,祝福她們早日康復。

南韓從何時將慰安婦歷史納入教科書中?在昌原市馬山舞鶴女子高中擔任歷史老師的魏光賢說,在他學生時期,由於就讀國定版教科書,並沒有學到有關慰安婦的歷史,一直要到1960年「四一九革命」、1980年「光州事件」、1987年「六月民主運動」,加上倖存者金學順阿嬤1991年公開證言之後,慰安婦議題才逐漸受到關注與重視。

「我是在大學時期接觸到人權相關的議題,才知道慰安婦歷史」,魏光賢解釋,除了過去政府保守而未公布慰安婦歷史,也因當時社會環境影響,像是男尊女卑及風氣保守,導致被迫當慰安婦的阿嬤不敢出面發聲。姜錦子也說,金學順出面控訴自己遭受性犯罪迫害,在當時被視為個人問題,但慰安婦問題之後就像現在興起的「Me Too」浪潮,正因為是人權問題,才讓愈來愈多受害女性勇敢站出來發聲。

不過姜錦子表示,她在學生時期也沒有教導慰安婦議題,而是在電視上看到相關新聞才知道。為何會特別花心思在慰安婦議題上呢?原來姜錦子某天在公車上聽到廣播說,馬山、昌原、鎮海(馬昌鎮)地區的市民團體代表李京禧要發起建立慰安婦少女像的募款活動,才知道原來家鄉有人在為慰安婦阿嬤努力,也對自己這麼晚才知道募款活動感到很慚愧。

對學生而言,慰安婦並不與他們切身相關,學生會不會因此覺得太遙遠而無感?對此,姜錦子說,慰安婦議題不只是日本跟南韓的問題,而是人權問題,她在教學時也都是以人權的角度去教導學生,因此當南韓自己侵害自己國民或是其他國家的人權時,同樣也要面對問題與真誠道歉。

她也強調,這並不只是女性的問題,會教育學生換個角度,假設自己身處當時的年代,受害女性是自己的母親、姐妹,甚至未來的妻子,以被害人家屬的立場去思考慰安婦議題,讓學生能更了解慰安婦的處境。身為男性的魏光賢也同意,他說自己在理解慰安婦問題時,從不認為這只是女性的問題,「這是人權問題,應該要以人權角度去看待、了解。」

03

「我們必須要問,所謂『慰安』,是慰了誰又安了誰?」南韓東北亞歷史財團日韓關係研究所所長南相九說,「慰安」一辭的原意帶有溫暖、安撫之意。就日本政府的角度而言,「慰安」一詞的對象指的是日本兵,慰安婦的「功能」就是激勵士兵,鼓勵他們上戰場要更努力。但若以被害者的角度出發,受害女性並非「自發性的去慰安士兵」,而是被強迫提供性服務,因此稱被害者為「慰安婦」也是對她們的二度傷害。

南相九強調,「慰安婦」是確實存在的詞彙,但「慰安」的定義不同,因此當我們從口中說出「慰安婦」這個詞彙時,要記住當年這些女性遭受性暴力的慘痛過往。南韓成均館大學東亞歷史研究所研究員韓惠仁認為,日本在二戰時強制佔領南韓,慰安婦則是受日本動員,「無論從國家或是個人角度,慰安婦都不是自願,絕對是被強迫的。」

1996年聯合國人權委員會的慰安婦調查報告指出,慰安婦應明確被視為一種性奴隸制度,「軍中性奴隸」一詞才能貼切反映在戰爭期間每天遭受輪姦和殘酷虐待的女性受害者。韓惠仁指出,不過倖存的慰安婦阿嬤並不是每個人都能接受自己被稱為性奴隸,因此在南韓,在講述慰安婦一詞時必須加上引號,強調這是二戰時日本軍方對這些受害女性的稱呼,前面加上日本軍則是要強調加害的主體。

探討慰安婦問題時,不可避免的要從殖民母國與被殖民地間不對等關係的角度剖析。南相九舉例,岀身朝鮮的選手孫基禎在1936年柏林奧運拿下馬拉松項目金牌,本應是值得慶賀的事,但在他寄回祖國的明信片上卻寫著心情非常悲傷,「這張明信片反映了殖民地人民的心情,即使這位選手是在日本近代化的訓練下拿到金牌,身為南韓人的他卻覺得難過」。

南相九說,殖民地現代化論也是相同道理,殖民母國對殖民地的物質建設是出於對自己國家的利益而非殖民地的利益。支持殖民地現代化論者著重的都是物質層面,卻忽略殖民國對被殖民地人民無法彌補的尊嚴剝奪。殖民地現代性(colonial modernity)是許多殖民地共同的問題,殖民地透過殖民者接觸了初次的現代化,但另一方面殖民者為殖民地帶來現代化,最根本的目的還是為了滿足殖民母國的利益。

以台灣為例,日本殖民時期一方面改善水利系統、輕便鐵路和現代化教育,在當時的菁英階層中留下深刻印象,也為殖民的正當性帶來正面效果。但另一方面,日本對台灣的人口、土地普查亦是為了讓日本人一眼就能了解台灣各地資源,滿足日本的統治企圖。

日本右翼人士對殖民主義採取全然的「殖民肯定論」,歌頌殖民主義是殖民者對於殖民地的偉大使命,讚揚殖民主義為殖民地所帶來的近代化發展。南韓的主流意見則採「殖民地否定論」,也就是從支配和統治的觀點,批判殖民主義之惡。南相九表示,隨著日本右翼勢力愈來愈盛,殖民地肯定論者的聲量就愈來愈大,這種狀況令人憂心。

討論慰安婦和二戰歷史時,教科書問題最常引爆日韓兩國衝突,也是兩國遲遲無法解決慰安婦問題的一大癥結點。南相九指出,1993年時任日本時任日本內閣官房長官河野洋平發表針對二戰期間日軍強徵南韓婦女充當慰安婦表示衷心反省和道歉的「河野談話」,在此之後日本的國高中教科書才開始提到二戰慰安婦問題,此前根本沒有提到。

日本右翼就批評是將日本羞愧的歷史放到課本上,給予後代錯誤的教育,並想盡辦法企圖將慰安婦和日本二戰暴行從教科書上消除。隨著右翼勢力擴大,教科書提到慰安婦議題的篇幅就愈來愈少,「1997年裡,日本7個不同的課本都有提到慰安婦問題,但現在8種版本教科書中只有一種有提到。接受日韓不同教育的孩子,對慰安婦議題的感受有著明顯不同,對日本的孩子來說,慰安婦就只是歷史事件。」

對於部分人士認為慰安婦並非都是被迫,有些是出於自願,韓惠仁強調:「我們必須先說清楚『強迫』的模式,藉由武力強迫女性當慰安婦則占多數。」另外,台灣與南韓當時均被日本統治,而日本在當地推動的現代化計劃都是為了日本自身,而非為了台韓人民的利益,從這個角度來看,台韓女性當時被徵召去當慰安婦,是為了「慰安」日軍,也可視為強迫的方式。

韓惠仁與南相久都認為,唯有記住歷史,深刻反省才能避免歷史重演,「為了不讓悲劇重演,一定要謙卑的反省」,唯有透過了解未被扭曲、正確的歷史,才能真正地帶來和平。不過慰安婦倖存者總有全部離世的時候,慰安婦議題如何延續下去?韓惠仁以現今鼓勵性犯罪受害人發聲的「Me Too」運動為例,表示慰安婦議題能從中延續。

韓惠仁說,慰安婦倖存者金學順1991年出面指控日本罪行,成為首位公開過去可怕遭遇的慰安婦,「嚴格來說,她可算是第一代發起『Me Too』運動的人」,隨著愈來愈多人出面控訴日本,這已經不是1位慰安婦的事情,而是大眾的事情,「期盼台灣也能做到這樣」。此外,南韓與其他7個國家共同向聯合國教科文組織申請《慰安婦之聲》(Voices of the ‘Comfort Women’)登錄為世界記憶名錄。

《慰安婦之聲》集結1931至1945年日本殖民時期的歷史文件、慰安婦阿嬤的證言和遺物,以及阿嬤發聲、參加活動的相關資料,「若要幫助這些倖存者,再清楚了解過去歷史後,必須要有同理心從她們的角度去思考,才有助於克服阻礙」,韓惠仁直言,慰安婦問題不單是歷史問題,而是對女性、人權迫害的問題。

04

我們都聽過世界遺產名錄,但對世界記憶名錄卻感到陌生,這兩者都是聯合國教育、科學及文化組織推動的計畫,旨在保留對人類有重大意義的文化項目,而世界記憶名錄則是保障歷史檔案文獻,避免遭到集體性遺忘,或因天然和人為因素被毀損,與慰安婦議題有關的《南京大屠殺檔案》已於2015年登入名錄,南韓與其他7國2017年共同提出《慰安婦之聲》檔案申請登錄,卻沒有成功。

「你覺得應該怎麼做,才能影響聯合國教科文組織(UNESCO)?」聯合國人權高級專員公署(OHCHR)經濟、社會及文化權利委員會(CESCR)副主席申蕙秀受訪時,被問到《慰安婦之聲》(Voices of the ‘Comfort Women’)申請登入名錄受挫,下一步該怎麼走,她先是反問記者看法;「持續推動申請是最重要的事」說中申蕙秀心聲,但UNESCO在2017年11月才換新總幹事,內部人事有些變動,正在等待適當時機提案。

2014年,中國申請把《南京大屠殺檔案》(Documents of Nanjing Massacre)登入世界記憶名錄,隔年申請成功,整個檔案分為3部分:1937至1938年的事件檔案、1945至1947年的戰後調查及國民政府軍事法庭提供的戰爭罪行資料,以及1952至1956年中華人民共和國司法單位的檔案文件,不過中國再接再厲,2015年單獨申請把《慰安婦檔案》登入名錄,但因慰安婦問題涉及數個國家,UNESCO建議整合後重新申請。

南韓、台灣、日本、中國、印尼、菲律賓、東帝汶與荷蘭8國共14個民間團體於2016年5月31日共同申請《慰安婦之聲》列入世界記憶名錄,但UNESCO在2017年10月決定,延後《慰安婦之聲》的申請,因為否認慰安婦問題的右派組織提出《慰安婦與日軍紀律檔案》(Documentation on “Comfort Women” and Japanese Army discipline),世界記憶計畫國際顧問委員會(IAC)建議雙方就同議題檔案進行協商。

《慰安婦與日軍紀律檔案》是由日本再生研究會、「慰安婦真相國民運動」(Alliance for Truth about Comfort Women)、「撫子行動」(なでしこアクション)等否認慰安婦問題的組織提出申請,這些組織向來強調,「慰安婦享有一定程度的自由,就算是在前線戰區也不例外,而且獲得大筆金錢,因此不能稱作是性奴隸」。

IAC要求編號101的《慰安婦之聲》與編號76的《慰安婦與日軍紀律檔案》雙邊提案人進行「對話」,避免造成政治緊張,《慰安婦之聲》聯合申遺計畫團隊則發函給UNESCO,反問怎樣的情況下會造成「政治緊張」?難道是日本揚言拒繳UNESCO會費?此外,IAC沒有指出是誰建議進行「對話」,因此《慰安婦之聲》聯合申遺計畫團隊難以安排時間地點舉行「對話」。

早在2015年中國獨自提出申請時,負責初步審核名單的登錄委員會(RSC)就認定《慰安婦之聲》檔案「無可取代且獨一無二」,對於UNESCO延遲把《慰安婦之聲》登錄至世界記憶名錄,《慰安婦之聲》聯合申遺計畫團隊深感失望。《慰安婦之聲》是由8國14個民間團體共同提案,此舉是否造成申請的難度?申蕙秀直言:「不會,而是日本的反對態度更強烈。」

申蕙秀表示,中國成功申請南京大屠殺檔案登錄世界記憶名錄,日本對於未能阻擋感到憤恨,因此加大阻撓力道,加上《慰安婦之聲》是8個國家共同提案申請,「UNESCO世紀記憶遺產計畫的專家說,這是有史以來規模最龐大的申請項目,所以日本極力阻擋申請」,且當進入高階審核程序後,一切就會變得政治化,就是因為日本的阻礙。

談到政治化,不免提到中國與台灣之間的敏感關係,而《慰安婦之聲》2744件檔案中,台灣提供701件,台灣婦女救援基金會執行長范情表示,台灣提交的資料分為3個部分:二戰期間日本徵召慰安婦的官方檔案文件、慰安婦倖存者的文物與影像畫面,以及26年來關於慰安婦的人權運動紀錄,包括2000年的東京大審判資料。

不過中國反對台灣以國家名義參與申請,最後改用奧運模式的「中華台北」,變成7國家1地區共同提案,但台灣名字爭議部分有在文件中特別註記解釋。至於申請的檔案名稱是用「慰安婦」而非「日軍性奴隸」,申蕙秀解釋,這個議題也曾被討論過,日本對「性奴隸」一詞相當反感,為了能夠順利申請,因此團隊會避免引起過度反彈的做法

此外,UNESCO專家也建議,簡短的名稱比較好,因此最後選用「慰安婦」作為檔案名稱,「但慰安婦一詞並不是專業術語,參與慰安婦運動的人都知道這個詞的真實意思,因為加上引號」,但申蕙秀說,儘管標題是用「慰安婦」,檔案內文仍是稱「性奴隸」;《慰安婦之聲》國際聯合申請計畫團隊經理韓惠仁稱,「性奴隸」是正確說法,只是部分慰安婦阿嬤不接受這個稱法。

05

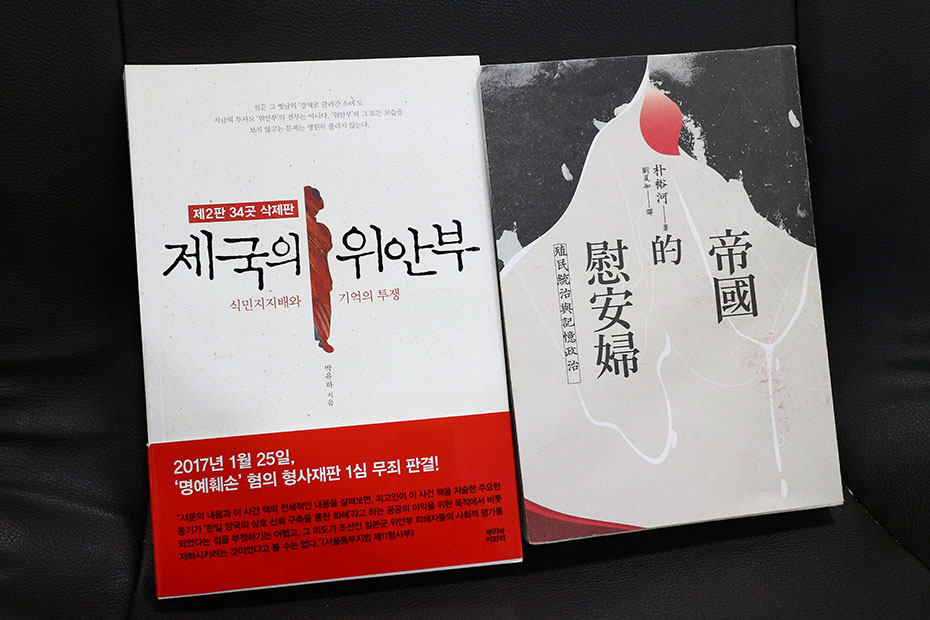

走進南韓世宗大學日文系教授朴裕河的辦公室,必會被她驚人的藏書給震撼,要不是門口掛著她的名牌,一不小心還誤以為走進小型圖書館,除了書架,地板和書桌全都堆滿日文和韓文的研究用書籍,類別大致可以分為三種:日本文學、日本殖民文學和戰後日韓教科書比較,偶爾夾雜1、2本江戶川亂步集和吉田司雄的《偵探小說與日本近代》,朴裕河的辦公桌則位在書堆最深處。

朴裕河因撰寫《帝國的慰安婦》一書,2014年遭到南韓慰安婦倖存者李玉善等8人和支援團體「分享之家」提告毀謗名譽,2017年南韓首爾高等法院二審判決罪名成立,朴裕河須繳納1千萬韓元的罰金,並將刪除書中34處具爭議的內容。同時間南韓社會對她的批評、惡意攻擊更是鋪天蓋地而來,多位學者出面指責她「斷章取義」、「取材偏頗」,媒體、民眾罵她是「親日走狗」、「賣國賊」。

原以為朴裕河會因此對媒體戒備防範,但我們到訪時她的神態輕鬆自若,從被書堆圍繞的辦公桌裡拿出茶壺泡茶招待我們。訪問前也僅是簡單詢問我們到南韓採訪的目的,並跟我們說她的媳婦有一半台灣人血統,最近剛生了孫子,「可能因為這樣吧,我對台灣感到很親切。」

朴裕河在《帝國的慰安婦》書中不斷提到「應追究日本軍方對『慰安婦』發想的『默認』。責任重大的除了軍隊,更應該負責的是發起戰爭的國家」、「業者在招募慰安婦過程中,不法行為橫行,軍方卻視若無睹,難辭其咎」、「巨大的需求才是不法行為的根本原因,(慰安婦)否定論者只將誘拐詐欺歸罪於業者,其實是將問題矮化」,書中的慰安婦證言大多引用自南韓聲量最大的慰安婦支援團體「南韓挺身隊問題對策協議會」(挺對協)蒐集的資料,為何最後卻被貼上「親日賣國」、「歪曲偏頗」的標籤?

「批評我的人沒有讀完我的書,也不是根據書的內容,而是以扭曲後的內容來罵我,這點讓我覺得很無奈」朴裕河邊說邊嘆了口氣。書中她提到日本的「唐行小姐」(註一)其實就是慰安婦的前身,她說,她想強調的是兩者都是隨著國家勢力擴張,移動到海外工作的女性,「我想強調的是,她們的移動有種種的理由,有些可能是因為貧窮,她們是一群被移動的女性,我關注是這個部分。但扭曲我的人卻說,我說慰安婦等同賣春婦。」

中文版《帝國的慰安婦》的書腰上寫道:「本書出版後,作者朴裕河教授遭到首爾地檢署起訴,理由是毀損南韓慰安婦的名譽。如果『呈現另一種聲音』被視為犯罪嫌疑,這是否已構成學術自由的壓迫?」朴裕河本人則說,她並不想強調學術自由的侵犯,「因為我沒有理由強調,一般人如果正常看完我的書,應該更能了解慰安婦阿嬤的悲傷。」

(註)唐行小姐(日語:からゆきさん,唐行きさん)是19世紀後半葉日本對前往中國、東南亞賣身的婦女的稱呼,她們也被稱為「南洋姐」。唐指中國,雖然這些日本女性並不只前往中國,但是他們去的地方都是華人比較多的地區。

唐行小姐主要出身於長崎縣島原半島和熊本縣天草群島,首先稱為女衒的人在貧苦山村中物色女孩,將她們從親人手中賣下後再轉賣給稱為嬪夫的人帶往海外。日本當時也把唐行小姐稱為「娘子軍」。最初唐行小姐主要被輸出到中國、香港、菲律賓、泰國和印尼的西方殖民者控制地區,目的是解決西方殖民軍隊和相關勞動者的性需求。

「由於高中開始就在日本求學,對於慰安婦的認識是來自日本方面的資訊嗎?」批評朴裕河的學者認為,因為她高中畢業之後就前往日本留學,大學及研究所都是受到日本教育,錯過南韓民主化運動蓬勃發展和慰安婦議題開始浮現的時期,因此思想與南韓社會的價值脫節,甚至偏向日本右翼。

據朴裕河本人說法,她在高中時因為父母工作的關係移居日本,在日本完成高中及大學學業。但在大學畢業後為了結婚,她回到南韓,80年代末才又到日本攻讀研究所,1993年春天再回到南韓。南韓社會對慰安婦議題認識普遍都是從1991年慰安婦倖存者金學順公開自己的身分後才開始,由此看來時間上並未相差太多。

朴裕河說,高中時期都不知道慰安婦議題,而是在90年代,慰安婦倖存者到日本東京證言,她去擔任翻譯志工,自此才接觸慰安婦議題,不過從高中開始,她就有關心美軍基地性工作者的議題,而在1993年春天返韓時,震驚南韓社會的「尹今伊命案」(註二)剛發生不久,朴裕河觀察到南韓社會在尹今伊事件前後,對駐韓美軍基地性工作者(又稱美軍慰安婦)的態度有巨大的轉變。

她說,她能夠理解,做為南韓國民,對美軍抱持批判的情緒是理所當然。只是當時把事件主角尹今伊稱為「民族的女兒」,「這個名詞有種將事件淨化、洗刷過的意味。一般人平常都不關心她們,說她們是妓女,但尹今伊被殺後立刻成為民族的女兒,讓我覺得很諷刺」。

(註)1991年10月28日,一名在首爾近郊京畿道東豆川市美軍基地附近酒吧工作的26歲女子尹今伊(윤금이)因為和一名駐韓美國陸軍馬可(Kenneth L. Markle)發生口角,遭到殘忍虐殺,馬可將瓶子和雨傘插進她的陰道和肛門。馬可在一審中被判處無期徒刑,但在二審中法官認為美國政府已經賠償尹今伊的家屬72,000美元,因此改判他15年徒刑,馬可在2006年獲假釋釋放。

南韓民眾對美軍慰安婦事件的諷刺轉變,也重現在南韓慰安婦問題上,朴裕河指出,那些經歷苦難的慰安婦女性,戰前因國家、社會、家族等方面的複合因素,被迫遠赴海外,遭遇殘酷經驗。戰後回到家鄉,依然受到國家、社會、家族的冷漠對待,忍辱偷生數十年。然後,從90年代開始,一切突然改觀。這20幾年來,她們被當作南韓「國家尊嚴」的象徵,不斷地演出標準「民族女兒」的角色。這些真的只是為了替他們討公道而已嗎?

南韓慰安婦支援團體塑造的慰安婦形象都是「被日本軍強行擄走的少女」,慰安婦少女像也多以穿著韓服、赤裸雙腳的少女,凸顯慰安婦被日本擄走時仍是稚嫩少女。但朴裕河質疑,並非所有慰安婦都是少女,且有人是被日本軍擄走,但也有人是被仲介業者騙去海外,為何支援團體呈現的不是衣著完整的成年女性形象?再者,在日本的皇民化運動下,慰安婦必會被強迫穿和服,為何慰安婦少女像卻都是著韓服?

朴裕河認為,這是支援團體為了滿足南韓國內的「受害者意識」,要求女性成為「完美的受害者」,因此慰安婦只能有單一形象:被強行帶走的稚嫩少女,剔除受害者原先的自我表徵,只留下符合民族論述的特質。南韓慰安婦支援團體強調日本戰敗後將慰安婦隨意棄置,任她們自生自滅,這當然是事實,卻忽略另一個讓慰安婦不願回歸家鄉的重要因素:家父長制度下的社會對「不潔」女性的蔑視,許多慰安婦在陳述中也提到,她們因為無顏面對家人,寧願留在異鄉。

日本右翼慰安婦否定論者將「慰安婦」和「賣春婦」畫上等號,緊抓著部分慰安婦的說詞就想概括化所有慰安婦都自願。朴裕河認為,這種解釋忽略殖民地人民受到的不公平對待,也無法合理化日本戰時的行為,因為就是有日本軍人的大量性需求,才會有「慰安婦」的存在。

加上當時的社會,父母往往寧願犧牲女兒去賺錢,才會使女性被強迫、欺騙到海外。但因慰安婦問題相當具有「日本特殊性」,因此在檢討時往往變成針對日本,忽略背後的男性、帝國、國家因素。她強調,即使有慰安婦是岀於「愛國」前往戰地,但這樣的「愛國心態」也是家父長制社會所包裝的對女性的性暴力。

日本與南韓在2015年就慰安婦問題達成協議,引發慰安婦支援團體強烈反彈,文在寅政府也稱協議存在重大瑕疵,無法解決歷史問題。朴裕河則說,協議確實有不足的部分,但並非像支援團體所說,全然忽略受害者的聲音,南韓媒體也多是報導支援團體的說法,民眾也跟著相信日韓協議忽略被害者。她認為,南韓政府一直以來都沒讓慰安婦議題公論化,讓民眾省思、了解慰安婦問題真正的癥結,這是政府失職。

為何會想寫《帝國的慰安婦》這本書呢?朴裕河解釋,南韓民眾對慰安婦議題相當關注,但對此議題的認知都是日本沒負責、慰安婦都是被強迫,而她想讓大眾聽見跳脫正反兩極想法的第3種聲音,她還聽說,《帝國的慰安婦》發行日文版後,確實讓日本人的觀點出現改變,只是還沒達到公開討論的程度。

2001年,日本出版社「扶桑社」發行「新歷史教科書編撰會」主編的新版國中歷史教科書,內容美化日本在二戰期間的所作所為,此舉讓日韓關係發生摩擦,朴裕河這時開始較深入研究慰安婦問題,並在2005年首次出版談籍慰安婦議題的書《為了和解-教科書/慰安婦/靖國神社/獨島》(화해를위해서—교과서/위안부/야스쿠니/독도)。

《為了和解》這本書中,只有1個章節談論慰安婦問題,當時還被南韓文化體育觀光部(當時稱為文化觀光部)評選為優秀教養圖書(우수교양도서),2006年則發行日文版,隔年拿下日本《朝日新聞》主辦的「大佛次郎論壇賞」,該獎項旨在表彰對歷史社會領域有貢獻的論文,更值得一提的是,2013年出版的《帝國的慰安婦》一書8成內容,早已出現在《為了和解》書中。

《帝國的慰安婦》韓文版發行後,朴裕河親自到「分享之家」拜訪慰安婦倖存者裴春姬,裴春姬也告訴她當年愛上日本士兵的故事。不過裴春姬在2014年6月9日過世,朴裕河則在2014年6月15日被其他慰安婦阿嬤聯合提告,「分享之家」也對她非常警戒,她嘆了口氣說,如果裴春姬阿嬤沒有過世,或許她也不會被告。

在訴訟之後,對朴裕河的惡意攻擊和謾罵讓她倍感壓力,雖然沒有受到直接的身體攻擊,很多網路鄉民湧入她的臉書要她去死,「分享之家」甚至直接到她任教的世宗大學門口抗議,要求校方開除她。好一陣子她都要戴著墨鏡、帽子喬裝才敢岀門,壓力大到完全無法集中精神進行接下來的研究。

回想當時出書後遭遇的撻伐及批評,朴裕河坦言仍是心有餘悸,不過排山倒海的社會輿論壓力卻沒動搖朴裕河繼續研究慰安婦問題的決心,她說,有愈來愈多人支持她的論點,她也計畫再出2本書,1本是回應學者對《帝國的慰安婦》的批評,另1本則會以2015年日韓協議為核心,簡單撰寫對此事看法。

06

「你問我們被帶去哪?你只擔心這個?我們早已經歷死亡,因為那裡是地獄。」這段驚悚的台詞,加上片名有個鬼字,電影《鬼鄉》乍聽之下還以為是恐怖片,但《鬼鄉》確實是部「恐怖片」,因為內容描述二戰期間慘絕人寰的歷史,恐怖的是過往日本軍逼迫少女成為士兵洩慾工具,且用盡各種殘暴手段凌虐她們,至於片中的「鬼」,只是命喪海外,渴望回家的純真靈魂。

由於韓文的同音異字特點,《鬼鄉》(귀향)韓文名稱也可譯為「歸鄉」,而英文片名沒有選字問題,完成表達「魂歸故土」(Spirits' Homecoming)的意思。二戰期間,估計超過20萬南韓女性被迫成為日本士兵的洩慾工具,生還回到故土的不到300人,現今仍健在的倖存者少於30人,台灣更只剩2人,對於這段慘絕人寰的歷史,導演趙正來耗時14年,靠著7萬多人的捐款完成《鬼鄉》。

趙正來直言,2002年間前往慰安婦倖存者安養機構「分享之家」(나눔의 집)擔任志工,對於之前都不清楚慰安婦阿嬤們的過往遭遇感到慚愧,而在服務期間,他看到慰安婦倖存者姜日出阿嬤的畫作《浴火的少女》(태워지는 처녀들),深深覺得應該為阿嬤們盡點心力,因此創作《鬼鄉》劇本,但礙於資金問題,電影遲遲無法正式開拍。

《鬼鄉》最後得到75270人捐款,募到12億韓元(約新台幣3240萬元),這筆經費占了全部拍攝成本的一半;只是解決資金問題,又因內容具爭議性,沒有商業利益而面臨找不到發行公司的困境,不過天無絕人之路,《鬼鄉》最後仍順利上映,更在2016年2月24日上映當周奪下南韓電影票房冠軍,且當周票房達640萬美元,至今總票房累計2530萬美元(約新台幣7.5億元)。

除了眾所皆知的慰安婦可怕經歷,《鬼鄉》也刻劃許多人性面,像是有名日本兵並沒有強迫少女發生性關係,甚至幫忙少女偷地圖,有意協助她逃離人間煉獄,這是描寫日本士兵與慰安婦之間的感情嗎?趙正來明確表示,這段日本兵與少女之間的關係沒有情愫,而是要凸顯日本兵的「良知」,而會加入這個片段,是因確實有些日本士兵有良心,而看待歷史不能以偏概全。

此外,《鬼鄉》也展現同樣女性,但對於遭遇性侵害卻是不同的看法,像是慰安所管理人與被迫成為慰安婦的少女、少女與極力想保護自己的母親,還有在現代遭到性侵的通靈少女和鄙視她的母親,趙正來說,這些女性都處於無助的狀態,但對同件事的看法截然不同,儘管慰安所管理人也是女性,知道少女想要逃跑卻未阻攔,看似有「同情心」,但其實不然。

《鬼鄉》故事以現代與過去交織而成,現代的通靈少女遭到性侵,她的母親沒有給予安慰,反而覺得丟臉,痛打她後,把她送去巫女身旁,這段內容反映出慰安婦倖存者面對的另1種痛苦,她們年輕時遭人凌辱,回到家鄉後仍被社會及家庭輕視,而通靈少女也是整部片的關鍵人物,因為她與慰安婦有「相同」的遭遇:都被性侵,成為召喚慰安婦靈魂回家的媒介。

趙來來也認同電影吸引年輕世代關注,「《鬼鄉》並不像一般的商業電影,而是由大眾捐款資助完成拍攝,但這一切都只是個開始」。趙正來提到現今興起的「Me Too」運動,強調受害人勇於出面發聲,才有助於改變世界,而當年勇敢站出來控訴日本暴行的慰安婦阿嬤們,可以算是「Me Too」運動的先驅,並稱目前發展中的「Me Too」運動,也強化年輕世代對慰安婦議題的關注。

而在完成《鬼鄉》1、2集拍攝後,趙正來也推出關於「分享之家」慰安婦阿嬤們的紀錄片《迂迴路途》(에움길)。面對慰安婦阿嬤們有天會全部離世,如何延續議題,讓後代繼續關注,趙正來強調,應該對整個慰安婦議題要有清楚認知,才來思考要做些什麼,且必須親自接觸議題,同時用心思索,才能發揮成效;不過慰安婦議題凸顯的是「人權問題,而重視人權問題已是全球潮流,希望更多台灣人能投入參與」。

慰安婦倖存者姜日出阿嬤的畫作《浴火的少女》影響趙正來,讓他決定拍攝電影《鬼鄉》。

電影《鬼鄉》導演趙正來認為,應該為慰安婦阿嬤盡一份心力。

南韓慰安婦安養機構「分享之家」所長安信權的辦公室牆上,掛了一幅有劇組人員簽名的《鬼鄉》電影海報。

07

撰文/蔡亦寧

人類歷史上的戰爭,常涵蓋不同形式的暴力。其中,以軍隊、國家為加害者,對被害者施予性暴力在歷史上屢見不鮮,女性更常成為加害的目標。研究慰安婦議題的澳洲學者希克斯(George Hicks)指出,早在羅馬帝國時期,就有「慰安婦」體制的原型出現,當時,被羅馬帝國捕捉到的女性奴隸,送入軍隊開設的妓院,成為羅馬帝國軍隊的性奴隸。

這種以群體之力,針對女性的性暴力,20世紀之後更未曾絕跡,除了日軍在二戰犯下的南京大屠殺、強徵慰安婦等罪行,造成東亞國家永久的歷史傷痕外,二戰結束之後,仍有多場戰爭、衝突,發生軍隊以系統性的強暴作為「種族滅絕」(Genocide)的手段,事件過後,遺留的受害者、孩童權益,以及責任歸屬問題,都是國際社會關注的焦點。

以下舉出二戰結束之後,波士尼亞戰爭、盧安達大屠殺、越戰、南韓美軍慰安婦與緬甸軍迫害羅興亞人5個案例,檢視這些女性所遭遇的性暴力,了解國際社會在這些性暴力發生之後,做了哪些努力,並正視這些女性慘痛的經歷,希望世人謹記在心,不再重蹈歷史覆轍。

波士尼亞戰爭

1992年,巴爾幹半島上的南斯拉夫共和國(SFR Yugoslavia)解體,波士尼亞與赫塞哥維納(Bosnia and Herzegovina,波赫)內的波士尼亞克族(多為穆斯林,Bosniaks)與克羅埃西亞族於同年發動公投,脫離南斯拉夫。然而境內的塞爾維亞族也成立「塞族共和國」(Republika Srpska),不滿公投脫離南斯拉夫的結果。1992年4月,雙方爆發波士尼亞戰爭,演變成屠殺、強暴平民的慘劇。

戰爭期間,塞爾維亞族軍隊有意地以強暴波士尼亞克族女性,做為戰爭的武器。他們將抓到的女性關押至集中營裡,反覆甚至公開地強暴女性,據聯合國官方報告指出,約有2萬至5萬名女性,在波士尼亞戰爭中遭到軍隊系統性的強暴。

塞爾維亞軍透過性侵女性,作為種族滅絕的手段。戰爭期間遭關押在卡利諾維克集中營(Kalinovik Camp)受害者的證詞指出,那些犯下強暴罪行的加害人不斷告訴受害女性:「你們會懷下我們的孩子。」還聲稱要「在波士尼亞族裡播下塞爾維亞族的種子」,而這些遭強暴的波士尼亞女性,還被迫生下孩子。

聯合國、國際特赦組織(Amnesty International)等人權團體調查波士尼亞戰爭之後一致認為,塞爾維亞軍大規模強暴女性,意在恫嚇、羞辱這些受害者,確保她們不會再回到故土。塞爾維亞軍還犯下「福查種族清洗」(Foča ethnic cleansing)、「雪布尼查大屠殺」(Srebrenica Massacre)等種族清洗罪行,到1995年12月戰爭結束為止,至少有3萬名波士尼亞平民喪命,這場戰爭的死亡人數總計多達10萬人。

戰後,前南斯拉夫國際刑事法庭(ICTY)追究塞爾維亞軍強暴婦女的戰爭責任,在1996年首度以「反人類罪」(Crime Against Humanity)的罪名,起訴加戈維奇(Dragan Gagović)等8名戰犯,指控她們在「福查種族清洗」之中,集體強暴、凌虐穆斯林女性,讓她們淪為奴隸。這是國際法庭上首度以「反人類罪」之名,專門起訴戰爭中強暴女性的加害人,ICTY隨後依其犯行,分處11年至28年不等的徒刑。

ICTY此後也持續審判犯下種族滅絕罪行的戰爭主謀,先是於2016年判處前塞族共和國總統卡拉季奇(Radovan Karadžić)40年有期徒刑,再於2017年判處有「波士尼亞屠夫」之稱的前波士尼亞塞族共和國參謀總長姆拉迪奇(Ratko Mladić)無期徒刑。至2017年底ICTY正式解散為止,共聆聽近5000位證人的說詞,起訴161人,對於釐清波士尼亞戰爭責任意義重大。

盧安達大屠殺

1994年,東非的盧安達爆發慘絕人寰的「盧安達大屠殺」。盧安達國內的胡圖族(Hutu)在比利時殖民時期就與居高位的圖西族(Tutsis)積怨已久。1962年盧安達獨立,卻將政權交由人口較多的胡圖族。胡圖族掌權之後,開始屠殺圖西族。圖西族人則組成「盧安達愛國陣線」(RPF),反抗胡圖族統治。

1994年4月6日,載有盧安達胡圖族總統哈比亞利馬納(Juvenal Habyarimana)的班機意外遭擊落,機上人員全數罹難。胡圖族激進主義者指控RPF犯下這起空難,號召胡圖族人屠殺圖西族人。短短100天內,鄰居成了仇敵,胡圖族屠殺了至少80萬、盧安達境內占70%的圖西族。聯合國報告指出,至少有25萬名女性在這場大屠殺之中遭到性侵。

更令人髮指的是,胡圖族的極端主義者更召集數百名罹患愛滋病(AIDS),在醫院接受治療的患者,組成「強暴部隊」(Rape Squads),故意強暴圖西族女子,使她們成為HIV帶原者,甚至感染愛滋。研究發現,有加害者會以此威脅被強暴的婦女:「我們不會殺害妳。我們要讓妳更慘,使妳慢慢地死亡。」一份抽樣調查則顯示,1200名盧安達大屠殺倖存女性,竟有三分之二是HIV帶原者。

大屠殺之後,1994年成立的盧安達國際刑事法庭(ICTR)開始究責,於1998年做出世界首例,認定「強暴與性犯罪構成種族滅絕」的判決,將鼓吹民眾強暴婦女的塔巴(Taba)市長阿卡耶素(Jean-Paul Akayesu)以種族滅絕、反人類的罪名,判處終身監禁。

除了對過去的錯誤究責之外,盧安達社會從屠殺走出的和解之路仍相當漫長。像是遭性侵的盧安達婦女,所生下的2萬名「戰爭寶寶」(War Baby),常被稱為「凶手之子」,通常過著貧困的生活,且有更高的機率感染愛滋、甚至受到家暴。

為了解決屠殺之後的社會問題,1995年創立的盧安達大屠殺寡婦協會(AVEGA)持續為大屠殺受害者發聲,捍衛孤兒的受教權以及受害婦女的經濟、政治權利。盧安達政府也於1999年起創立「國家團結與和解委員會」(NURC),試圖以透明的研究、教育,全國會議,讓民眾全面認識屠殺歷史,走向和解之路。

越南戰爭

1955年越戰爆發,這場持續20年的戰爭,估計有200萬越南平民喪生,隨著戰事緊張,美軍介入戰事,多次屠殺越南平民,如「美萊村大屠殺」(My Lai Massacre),美軍不僅強暴村內女性,還無差別地屠殺村中的老弱婦孺,然而當時發號司令的中尉凱利(Lt. William L. Calley Jr.),原本因屠殺22人遭判終身監禁,卻獲時任總統尼克森(Richard Nixon)減刑,僅須在家服刑3年。

越戰時與美軍站在同一陣線的南韓軍隊,先後派駐32萬大軍前往越南作戰。然而南韓士兵剿除越共之餘,也屠殺越南平民。南韓歷史學者具秀姃1999年在《韓民族21》雜誌發表調查,發現韓軍實行燒光、殺光、搶光的「三光政策」,多達9000人因此遇害。

南韓士兵性侵當地越南婦女,也遺留許多韓越混血兒,儘管南韓政府表示,大約有1500名韓越混血兒。《釜山日報》卻報導,至少有5000至3萬名韓越混血兒。這些生父不詳的韓越混血兒,戰後常與越南母親受到越南人的歧視與奚落,南韓政府卻對這些遭到強暴的越南女性與韓越混血兒不聞不問。

2001年8月,時任南韓總統金大中雖首度以總統之姿,就韓軍參與越戰向越南道歉。現任南韓總統文在寅,也於今年3月23日出訪越南時,當著越南國家主席陳大光的面說道:「對印刻在兩國間的一段不幸歷史深致歉意」。

然而越南人並不滿意南韓政府只就出兵越戰道歉,卻未能給予韓越混血兒、性侵受害者應有的權益。組成非營利組織「越南之聲」(Voices of Vietnam),紀錄越南受害者的證詞。遭韓軍強暴的阮氏白雪2015年10月發起請願活動,募集2萬9000份請願書,前往南韓駐美國大使館,要求當時訪問美國的時任南韓總統朴槿惠,應針對韓軍系統性的性侵越南婦女道歉,但朴槿惠並未回應。

相較於南韓政府承擔越戰歷史責任的消極態度,南韓公民團體則更為積極。南韓公民團體「參與式團結」(PSPD)於去年11月召開記者會,成立公民和平法庭準備委員會,並於今年4月21、22日舉行「公民和平法庭」,蒐集越南受害者的證詞,找出越戰韓軍屠殺越南平民真相,儘管公民法庭沒有法律效力,參與式團結仍將整理相關資料,向南韓法院提出民事訴訟,希望能替越南的受害者討回公道。

南韓美軍慰安婦

南韓軍隊過去不僅曾加害越南婦女,南韓政府還以「愛國」為名,鼓勵本國婦女下海賺外匯。二戰結束、日本投降之後,美軍為首的聯合國部隊進駐南韓,經歷韓戰,美軍至今仍在南韓駐軍。韓戰期間,南韓軍隊管理2種慰安所,一種專供聯合國維和部隊的「UN慰安所」,一種則是為南韓軍隊服務的「特別慰安所」。其中,大部分在UN慰安所工作的慰安婦是已婚女性,為了家庭而下海,更有女性未經許可,就被貨車載運到前線服務。

儘管美軍早在1946年,就將南韓性服務業定為非法產業,但美軍的性需求不減,基地周遭出現許多性產業。由於韓戰之後的南韓百廢待舉,民不聊生,不少貧苦的女性湧入美軍基地附近尋找工作,部分女性成為專為美軍服務的性工作者,被稱為「洋公主」,飽受南韓民眾鄙視,光是在1962年,就有約2萬名登記的美軍慰安婦。

1963年起掌權的南韓總統朴正熙,相當鼓勵女性為美軍提供性服務,開設英語、儀態課程,讚揚她們是「賺取外匯的愛國者」。然而在性產業蓬勃發展時,駐韓美軍感染性病的情形卻節節高升,從1970年的每千人389人得病,遽增到1972年每千人692人得病,美軍慰安婦也因此遭殃。

因應駐韓美軍普遍罹患性病的現象,朴正熙於1971年下令展開「基地村淨化運動」,南韓政府與美軍常直接盤查這些性工作者,將被認為傳播性病的性工作者,關在狹小的「猴子屋」裡,遭人監控。美軍慰安婦更被迫實施性病檢查,沒有患病的性工作者則須配戴未罹患性病的標籤,更要隨身帶著「性病卡」。

儘管這些美軍慰安婦為南韓賺取大量外匯,但她們不僅受政府控制,也難以跳脫南韓社會的輕視,導致許多性工作者離開妓院的唯一希望,就是遇見幫她們還清債務的美國士兵,並與他們結婚,遠赴美國。美軍曾統計,1980年代曾有2.5萬名南韓女性與美國軍人結婚,但這些南韓女性,常在美國遭遇家暴,更多以離婚收場。甚至有美軍施以「假結婚」的伎倆,與人口販子勾結,將這些弱勢的南韓女性賣到美國,被迫成為性工作者。

這些曾當過美軍慰安婦的女性,2014年起挺身而出,控告南韓政府,指出政府公然鼓勵她們為美軍提供性服務,違反人權,要求政府賠償她們的精神損失。今年2月8日,南韓首爾高等法院(Seoul High Court)首度認定,南韓政府確實曾以增進美韓軍事同盟、獲取外匯為由,鼓勵美軍慰安婦在基地村從事性服務。

判決書指出,南韓政府以治療性病,作為壓迫以及隔離美軍慰安婦的理由,不僅拘留她們,還無差別地使用盤尼西林(penicillin)治療性病,造成她們受到嚴重的副作用摧殘。

法官認定,這些美軍慰安婦「因為接受政府非法拘禁,以及不適當的性病治療,承受極端的生理痛苦與心理創傷。」判決74名受害者每人獲得400萬韓元(新台幣12萬元),另外43名受害者則每人獲得300萬韓元(新台幣9萬元)的賠償,終於還給美軍慰安婦一個公道。

緬甸軍迫害羅興亞人

居於緬甸的羅興亞人,近來也有婦女遭受緬甸軍隊強暴的「種族清洗」(ethnic cleansing)。去年8月25日,激進組織「若開羅興亞救世軍」(ARSA)攻擊若開邦(Rakhine)警察局與軍事基地。緬甸軍隊趁機血腥鎮壓羅興亞人,放火焚燒村莊,性侵羅興亞婦女,至今已有近70萬名羅興亞人逃到鄰國孟加拉。

去年9月,聯合國人權高級專員胡賽因(Zeid Ra'ad Al Hussein)直斥緬甸軍屠殺羅興亞人「有如種族清洗的典型案例」。去年11月17日,國際人權組織「人權觀察」(Human Rights Watch)也發表報告書,指出羅興亞婦女遭緬甸軍性侵的現象,是緬甸軍種族清洗的一部份。

人權觀察對羅興亞婦女進行52場訪談,訪問了29位性侵受害人,發現在19個不同的羅興亞村莊內,都發生了軍隊性侵羅興亞女性的暴行,可見緬甸軍隊性侵羅興亞女性,並非偶一為之。

報告更發現,早在大規模衝突發生前,緬甸軍隊就曾騷擾,甚至強暴羅興亞婦女。衝突爆發後,緬甸軍常以輪姦(Gang Rape)對待羅興亞婦女。人權觀察紀錄的羅興亞女性證詞中,僅有1例不是輪姦。

一名受害婦女貝居姆(Fatama Begum)向人權觀察表示;「我被6名男性壓制,其中5位更對我性侵。首先,他們開槍射殺我的兄弟,再把我的籠基(lungi,緬甸人所著的筒裙)褪去,抓住我的嘴巴,把我抱住。在我被其他男人強暴的同時,其中一人把刀貼在我身上。他們就是這樣逼我就範。我曾想掙脫,但(傷口)流出更多血,他們還威脅要射殺我。」

緬甸軍對羅興亞婦女犯下的暴行已達到「種族清洗」的等級,國際社會除了幫助羅興亞人逃離緬甸之外,也開始研究如何向緬甸軍隊的暴行究責。國際刑事法庭(ICC)總檢察長班索妲(Fatou Bensouda)4月9日首度向國際刑事法庭提出訴狀,請求法官裁定,ICC能否對羅興亞人遭緬甸驅逐出境至孟加拉的事件行使管轄權。

由於緬甸並非ICC的締約國,不屬於ICC管轄,但孟加拉是ICC的締約國。班索妲主張,由於緬甸軍方意圖將羅興亞人「驅逐出境」,且多數受害人被迫越界,進入孟加拉國土,因此驅逐出境的有關行為發生在孟加拉境內,ICC可主張對此案有管轄權。

緬甸政府4月13日則發表聲明,稱「嚴重關切」班索妲的提案,認為班索妲是在凌駕緬甸國家主權,以及不介入他國內政的原則,與聯合國憲章、ICC憲章的序言有所違背,顯然不願意配合ICC的調查。國際社會能否對於緬甸軍迫害羅興亞人進行司法追訴,仍待ICC法官的裁決。

08

在南韓首爾舉行的第15屆日軍「慰安婦」問題亞洲團結會議上,眾多的亞洲面孔中,莫金森歐美的外貌顯得相當突出。長期研究軍國主義與性暴力議題的她,直到1993年與菲律賓首位控訴日本暴行的慰安婦羅莎接觸,才開始關注慰安婦議題。身為猶太人的莫金森以「女性的大屠殺」來形容日軍對慰安婦暴行,她說,在父權的暴力下「男性基於原始慾望所犯下的獸行,往往被認定是『正常』且『可接受』的事,錯誤反而被歸咎於女性身上」。

1993年,莫金森(Judith Mirkinson)因為參與女性人權組織「嘉布瑞拉網」(GABRIELA Network),陪同菲律賓慰安婦倖存者羅莎(Rosa Henson)訪問美國與加拿大,才首度接觸到慰安婦問題,「從那時起,我對慰安婦議題感到興趣,慰安婦與我研究的美國軍國主義及對女性帶來的影響有關,也擴及到戰爭中的性暴力議題」

如今擔任美國「慰安婦」正義聯盟(‘Comfort Women’ Justice Coalition,CWJC)理事長的莫金森,也參與推動在美國西岸大城舊金山設立慰安婦和平少女像(簡稱少女像),莫金森回憶,前CWJC共同召集人的李金美好(音譯,Miho Kim Lee)在2015年找上她,希望她在舊金山市政府發言支持設立少女像,「我二話不說馬上答應,我認為不可能有人反對,就像不會反對設立猶太人大屠殺紀念碑一樣」。不過現實狀況卻讓她相當震驚,民間存在不少反對設立少女像的聲音,日本團體的反對尤其激烈,但她並未退縮,更加入CWJC參與慰安婦議題相關活動至今。

每年1月27日「國際大屠殺紀念日」(International Holocaust Remembrance Day)全球各地都有紀念活動,而國際慰安婦紀念日活動大多僅在南韓、台灣等東亞國家舉行,國際社會對慰安婦議題的關注為何不如對猶太大屠殺的重視?身為猶太人的莫金森無奈表示:「因為我們活在以歐洲為中心的世界。」

韓裔的CWJC執行董事菲利斯.金(Phyllis Kim)則給出了一個直接卻令人震驚的答案:「這個議題為什麼不受國際重視?因為這是女性問題,還是個亞洲女性的問題。」菲利斯.金說,從二戰的慰安婦、人口販運,到近年的「Me Too」運動揭露的都是同樣問題:社會對女性的歧視和物化(objectification),女性被當作男性的所有物、性工具,這也是為什麼對女性的性暴力至今還普遍存在。

不只是在國際社會被忽略,有些慰安婦倖存者在自己國內也因為複雜的政治、經濟因素,成為被犧牲的一群。菲律賓嘉布瑞拉婦女黨(Gabriela Women’s Party)秘書長薩爾瓦朵(Joan Salvador)指出,慰安婦議題在菲律賓被視為政治問題,而非人權和女性暴力問題,加上日本政府和民間企業在菲律賓挹注大量外資,菲律賓政府一直以來都不重視慰安婦議題,甚至也沒提供她們生活及醫療照顧。

菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)上任後提出「獨立外交」,強調未來不會屈服於其他外國勢力,讓聲援慰安婦的女性團體燃起一線希望,期待他能代慰安婦向日本討公道。然而杜特蒂卻三番兩次將強姦當作玩笑話,甚至對著士兵們喊話「就算強姦3個人,我也會為你頂罪」,讓女權團體非常震驚。2017年10月杜特蒂出訪日本,將重點擺在招商引資,對慰安婦議題隻字未提,還與日本簽訂2.1億披索(約新台幣1.1億元)的海洋安全與基礎設施投資協議,加深菲律賓對日本的依賴,慰安婦倖存者想獲得道歉賠償的機會更加渺茫。

薩爾瓦朵說,嘉布瑞拉婦女黨2016年8月在菲律賓眾議院提出決議案,敦促杜特蒂要求日本政府向菲律賓慰安婦倖存者道歉、賠償,直到目前決議案都躺在眾議院,大多數議員也都不重視與慰安婦問題。不過,民間團體並不因此氣餒,在他們的努力下,2017年底菲律賓首都馬尼拉首座慰安婦雕像揭幕,紀念在日本統治時期,遭迫害的數千名菲律賓女性。

薩爾瓦朵強調,記住慰安婦的歷史,就是為了防止悲劇重演,如同菲律賓慰安婦倖存者維拉瑪(Virginia Villarma)曾說:「我們正在為正義而努力,這不僅是為了我們,也是為了下一代,我們不希望悲劇在他們身上重演。」

09

「我會一直努力到日本政府道歉,或是我不能做了」日本日軍「慰安婦」問題解決全國行動共同代表柴洋子,投身慰安婦運動超過20年,也是台灣婦女救援基金會的長期戰友。她總是風塵僕僕地來往台、韓、日三地,也因此行李箱加後背包成了她給人的第一印象。

在第15屆日軍「慰安婦」問題亞洲團結會議上,柴洋子一樣以她的招牌造型現身,灰色的行李箱裡放著一大疊各國慰安婦阿嬤的資料。知道我們是台灣媒體,柴洋子立刻就詢問台灣慰安婦阿嬤們的健康狀況:「你們有去採訪台灣的阿嬤嗎?她們身體還健康嗎?」2011年大桃阿嬤離世時,柴洋子在病榻前緊握阿嬤的手,送她最後一程;2017年蓮花阿嬤走時,她在臉書寫下阿嬤的故事,字句中充滿她對阿嬤的不捨。

なぜ、顔や名前を出すことにしたの?と聞いたことがあります。蓮花さんはもう年をとったからね。いいんだよ」といいました。

蓮花さんが初めて大勢の人を前にした証言は、日本の京都での証言集会の時でした。ときおり、日本語でカンポウシャゲキと表現し、そのすさまじさを「パラパラパラ」と身振り手振りで語りました。そして泣きました。なるべく泣かないように毅然としていた蓮花さんが泣きました。

気強く、信仰深く生きてきた蓮花さんの旅立ちの途がどうぞ平安でありますように・・・。

我曾問過蓮花阿嬤,為什麼突然願意公開自己的名字和臉呢?阿嬤回我:『都已經這個歲數了,沒關係了啦』。蓮花阿嬤在日本京都的那場「證言集會」上,首次在眾人面前,公開自己證言。有時候她用日文要表現出艦砲射擊的場面時,為了讓聽眾有身歷其境的感覺,她會擺動身體、揮動雙手地說著。

然後,她就哭了,明明很堅毅的說自己能不哭就不哭的蓮花阿嬤,還是忍不住哭了出來。這一路上很堅強、秉持著自己信念的蓮花阿嬤,在生命的最後一段旅途中,希望阿嬤也能走得很安穩……

「一轉眼20多年也過去了,阿嬤們還是沒等到道歉。」柴洋子回想自己為阿嬤們奔走的開始,忍不住感嘆。1991年,她偶然在報紙上看到南韓梨花女子大學教授尹貞玉發表的《關於朝鮮婦女充當「挺身隊」問題》調查報告,同年南韓慰安婦倖存者金學順公開控訴日本政府暴行,兩件事震撼了年輕的柴洋子,從此開啟她為慰安婦阿嬤奔走的人生。

在日本,右派政黨及媒體使用各種方法打擊支持慰安婦的團體及言論,2014年《朝日新聞》的誤報事件就是最血淋淋的例子,當年8月5日,立場偏左的《朝日新聞》刊登二戰慰安婦專輯,更正一篇在1991年內容有誤的報導。看似無傷大雅的更正,卻遭到右派人士群起圍攻,就連首相安倍晉三都加入攻擊的行列。

《朝日新聞》大動作更正1991年的報導,也是因為受不了右翼分子25年來不斷以該篇報導攻擊報社。引發爭議的報導是該報調查記者植村隆所著的《回憶往事依然淚流滿面》(思い出すと今も涙,元朝鮮人従軍慰安婦,戦後半世紀重い口開く)報導中,引用自稱二戰日本軍人的吉田清治的言論。

吉田自稱在二戰時曾擔任負責管理短期工的山口縣勞務報國會下關支部的動員部長,他在1980年代出版兩本著作,記述自己的親身經歷,並稱二戰期間日本在濟州島強擄約200名年輕女性,但經歷史學者和其他研究人員考證,發現並沒有相關證據。《朝日新聞》在1997年承認無法證實吉田的說法,但右派人士卻一直利用這篇文章攻擊報社,《朝日新聞》才在2014年再次更正,盼讓攻擊止息。

撰寫報導的記者植村隆27年來也不斷遭受惡劣批評,他被稱為散播「韓國人謊言」的叛徒,網路也散布惡意訊息攻擊他的子女,甚至公布他女兒的照片。相較之下,柴洋子並未受到如此凌厲的攻擊,但政府和主流媒體對日本慰安婦聲援團體的確不太友善。

對於2015年日韓慰安婦協議,柴洋子說,日本政府竟想用錢了事,讓身為國民的她感到非常羞愧。她也說,由於國內有關協議和慰安婦的資訊非常片面,讓許多日本國民以為慰安婦議題已經解決,反而以為慰安婦阿嬤們在無理取鬧,這種狀況讓她相當憂心,「連被害者都沒有感受到的道歉,還算道歉嗎?」

更讓她憂心的是日本教育中幾乎不提慰安婦歷史,日本年輕一代不了解,也不願意去了解慰安婦議題和日本的戰爭責任,「如果不記得歷史的教訓,又要怎麼不去重蹈歷史的覆轍呢?」

在訪談的最後,我們希望柴洋子以自己參與慰安婦運動20多年的經驗,鼓勵台灣年輕人關心這個議題,她禮貌婉拒了我們的要求,表情凝重的說:「我為我國家過去的做為感到抱歉,真的很對不起。身為日本國民,我沒有立場,也沒有臉去要求台灣的年輕人。」最後,我們改請她送一段話給日本的年輕人:

現在日本的年輕人,一談到慰安婦問題,往往抱持反彈的態度,變得無法理性思考。我認為會變成這種情況,我們這些上一代的人有一部分責任。像是戰後的各種問題,日本的戰爭責任,我們幾乎都不太和小孩談這些。

我們這輩的人,父母親多半都有經歷戰後那段時期,所以不論是戰爭的氣氛,還是身體直接感受到的,都能深切體會到,所謂的戰爭究竟是什麼。

我們這一代,雖然記得父母曾受過的苦痛,但卻沒將這些經歷,告訴自己的小孩,我認為這是造成現在的小孩,對慰安婦問題態度冷漠的原因之一。

隨網路資訊發展興盛,現代年輕人看書的機會越來越少,導致他們漸漸不去主動思考,看到報紙或新聞報導,就照單全收。我期許現代的小孩多用腦思考,確認什麼是真的、什麼是對的。

為了加強年輕人的問題意識,我們也會積極找尋各種機會,努力讓下一代,讓更多的年輕人,更加理解慰安婦問題。

10

每到周三這天,位於南韓首爾市鐘路區栗谷路的日本大使館前,一定會聚集人潮,這是南韓挺身隊問題對策協議會(挺對協)主辦的「周三集會」活動,目的在於向日本發出怒吼,要求日本向慰安婦阿嬤道歉,而在2011年12月14日第1000次活動上,除了5位慰安婦阿嬤出席,現場出現1位日後常駐在日本大使館前抗議的代表人物:和平少女。

這名身穿南韓服飾,看起來年約15歲的少女,留著參差不齊的短髮,雙眼直視前方,緊閉雙唇露出堅定,又帶點憤怒的表情,緊握拳頭的雙手放在腿上,赤裸的雙腳並未完全著地,少女的左肩還停了1隻雀鳥,旁邊還有1張空椅;這位少女並非真人,而是紀念第1000次周三集會設立的銅像,但對許多南韓民眾來說,她不是1尊普通的銅像,而是深具意義的象徵。

製作這尊少女像的雕像藝術家金曙炅表示,她的先生,同為雕刻藝術家的金運成2011年1月某天經過日本大使館前,看到當時的周三集會,驚覺自己都忘了有這樣為慰安婦阿嬤發聲的活動,而在感到愧疚的同時,得知挺對協正在籌備設立和平碑,紀念周三集會邁入第1000回,因此金氏夫婦便投入和平碑的設計工作,希望能貢獻一己之力。

不過設立和平碑遭到日本方面的反彈,儘管日本沒有直接公開反對,但以各種方式間接阻撓,像是透過媒體放話,或是施壓南韓政府;金運成說,知道設碑遭遇阻礙後,深深覺得只是設置和平碑,無法凸顯出日本在二戰期間的暴行,因此抱著一定要讓日本面對歷史罪過的意志,下定決心要完成少女像,這尊銅像不僅是當年遭日本強擄成為性奴離的少女的象徵,也展現出要日本道歉的堅定意念。

金運成表示,製作少女像的過程中,並沒有遭遇太大的困難,唯一要克服的不是日本的施壓,而是在製作過程中,不斷想到慰安婦阿嬤們過去的悲慘遭遇,讓他內心感到無比傷痛。另外,少女像完成後,雕像樣貌可能被有心人士盜用,拿去傳遞不當訊息,金運成說,由於顧慮到這一點,早已依照法律規定,幫少女像註冊版權。

目前南韓境內的少女像數近60座,是否有設定設像數量目標?金曙炅表示,並沒有想過要設置多少雕像,但若日本能夠確實道歉,或許最後1尊少女像可以設置在日本。她也強調,設置少女像的目的就是記住這段令人心痛的歷史,避免重蹈覆轍,因為這不單是慰安婦倖存者的事,戰場上對女性的性犯罪才是主要問題;金運成則說,只要有戰爭的地方,就會想要合作進行設置紀念碑或雕像。

除了日本大使館前的少女像,位於城北區東小門洞1街的首爾地鐵漢城大入口站(한성대입구역)6號口附近的街路公園,則有1組由金氏夫婦與中國清華大學工藝美術系副教授潘毅群、旅美華裔電影製作人史咏(Leo Shi)合作的少女像共同製作的少女像,而金氏夫婦繼續尋求與他國藝術家合作,強化對共同歷史的記憶連結。

這組中韓合作的少女像2015年10月揭幕,南韓少女像旁邊多了中國少女像陪伴;由於史咏2014年10月造訪首爾時,看見日本大使館前的少女像,認為用藝術的手法呈現殘酷的歷史令人感動,因此與潘毅群一起向金氏夫婦提議合作,但因中國審查嚴格,因此首組雕像立於首爾,之後中國慰安婦歷史博物館2016年10月在上海師範大學開幕,這組中韓慰安婦少女像也在中國揭幕。

坐落在日本大使館前的少女像成本總計3300萬韓元(約新台幣89萬元),對於少女像的原型樣貌眾說紛紜,金曙炅表示,少女像並沒有標準樣本,因為有太多雛形,融合倖存者及無法歸國、命喪他鄉的少女們的樣貌;金運成則說,多數人只看到坐在椅子上的少女,但實際上雕像也包含慰安婦阿嬤們的樣子,少女像的倒影就是老人剪影,包含「少女是阿嬤,阿嬤即少女」的意思。

不過雕像為何做成少女,而非阿嬤的樣子呢?金運成解釋,紀念慰安婦歷史的雕像不只有少女像,南韓挺身隊問題對策協議會(挺對協)的「戰爭與女性人權博物館」庭院中,有組慰安婦阿嬤金福東和吉元玉的雕像,南韓國立女性史展示館內,也有首位出面控訴日本罪行的南韓慰安婦金學順的雕像,而選用少女樣貌,是這些阿嬤們當年被擄走時,正是少女時期,而少女以堅定的態度要求道歉,「日本看到後或許會感到慚愧吧」。

正如金氏夫婦所言,設置少女像是反映慘痛歷史,有戰爭、對女性性犯罪的地方,他們都願意盡點心力;金曙炅表示,他們也認為南韓應對越戰時期犯下的過錯道歉,因此製作聖殤像(Pieta),想要捐贈給越南,無奈時任總統朴槿惠未給予協助,因此這座聖殤像現在放置在濟州島江汀村,「南韓能真誠道歉才最重要,日本未就歷史過錯向南韓道歉,但希望南韓能有不同作為,真誠向越南道歉」。

11

「請教我英文吧」,令區公所人員聞之喪膽的「檢舉魔人」羅玉芬在街上攔下菜鳥公務員朴民載,開心地提出要求,這讓朴民載相當詫異,自己被這位「檢舉魔人」纏上不是因為投訴案件,而是再普通不過的請求:學英文;這是南韓電影《花漾奶奶秀英文》的故事主線,但羅玉芬為何如此渴望學會英文呢?原來是為了把自己曾遭日本逼迫成為慰安婦的過去,大聲告訴全世界。

《花漾奶奶秀英文》與過去的慰安婦議題電影非常不同,中文電影名稱完全猜不出與慰安婦議題有關,甚至會讓人以為是活到老,學到老的勵志故事,不過韓文電影名稱「我能說出來」(I Can Speak),暗示電影後半段的重點:南韓慰安婦李容洙2007年出席美國聯邦眾議院聽證會發言,以證人身份把日本在二戰期間逼迫女性當慰安婦、對不服從女性施暴的罪行訴諸全球。

儘管《花漾奶奶秀英文》的重頭戲落在李容洙出席眾院聽證會發言,帶出沉重的慰安婦議題,但整部片充滿光明面,故事原作者兼電影製作人姜知燕表示,南韓民眾相當關注慰安婦議題,可惜一直都用沉重態度看待,身為電影製作人的她希望藉由正面態度、輕鬆模式敘述這件歷史問題,也讓不是很了解慰安婦議題的人,能夠看了這部片而開始關心慰安婦問題。

《花漾奶奶秀英文》故事充滿幽默及光明面,也是導演金炫錫願意執導這部片的原因之一,不過金炫錫坦言,自己感到有些慚愧,因為在接下《花漾奶奶秀英文》導演職務前,並沒有特別關注慰安婦議題,而是要導這部片後,才去安置慰安婦的機構「分享之家」與仍在世的慰安婦阿嬤們互動,拍攝期間也出席周三集會活動,更加關心相關議題。

用輕鬆幽默方式描寫具高度敏感性的慰安婦故事,難道不擔心被批評太草率、輕浮嗎?金炫錫說,就是因為這樣才有挑戰性。為了讓開朗阿嬤的形象更鮮明,他曾多次拜訪李容洙阿嬤,跟她相處時也能感受到她的活力與熱情,「真實的阿嬤們其實都是非常有勇氣跟活力的,這也是我想傳達給觀眾的訊息之ㄧ。」

《花漾奶奶秀英文》2017年在南韓上映,適逢美國聯邦眾議院通過《121號決議案》10周年,是否刻意安排這個時間點上映?姜知燕大笑說,當初完全沒有想過這樣的安排,原本電影計畫2016年上映,但南韓與日本2015年達成《日韓慰安婦協議》,在南韓引發喧然大波,加上當時以女性為故事主軸的電影很少,種種因素導致電影延遲上映,結果恰巧碰上美國眾院《121號決議案》10周年。

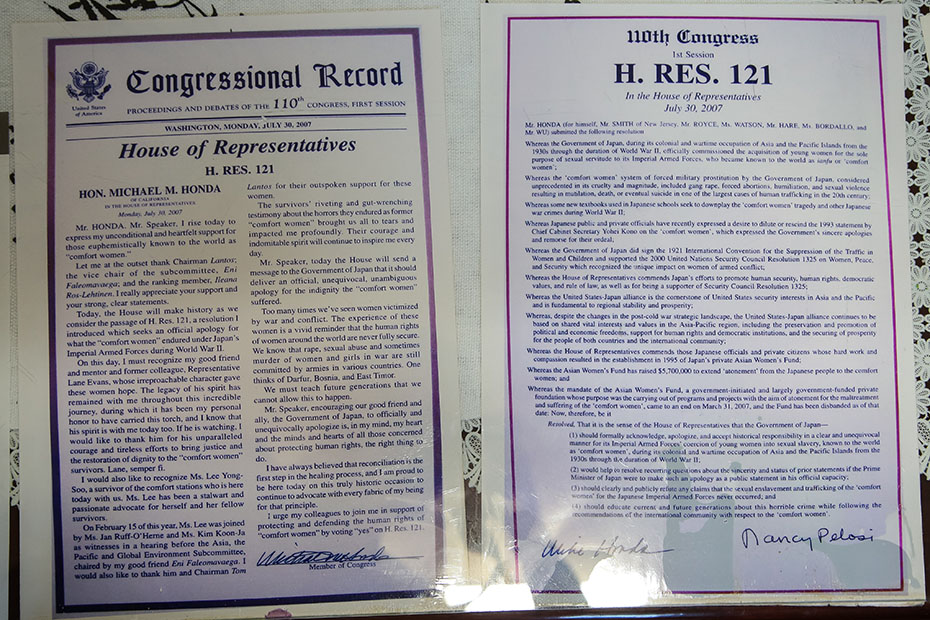

2007年1月,日裔的美國加州聯邦眾議員本田實(Mike Honda)提出議案,要求日本必須正式承認慰安婦罪行並道歉,同時負起歷史責任,李容洙與另名南韓慰安婦金君子及荷蘭裔澳洲籍慰安婦歐赫恩(Jan Ruff O'Herne)出席眾院聽證會,以證人身分敘述日本在二戰期間的暴行,議案最後在同年7月30日無異議通過,這段史實正是《花漾奶奶秀英文》的重點。

姜知燕也透露,原本菜鳥公務員的角色設定為女性,因為女性較能理解慰安婦的遭遇,但後來認為慰安婦問題不只是女性的問題,而是人權問題,因此把公務員角色改為男性,只是這也面臨另一個問題:找不到男星參加演出,她委婉地表示,部分男星因為檔期因素而無法接演,有些人則是認為題材敏感,或是對慰安婦議題沒有深入了解而婉拒演出。

最後朴民載的角色由現年33歲男星李帝勳飾演,姜知燕表示,從未想過會是李帝勳來演出與慰安婦阿嬤互動的菜鳥公務員,當電影拍攝完成後,姜知燕直呼效果超出預期,李帝勳的演出比她原本撰寫的角色還要更真實。至於女主角為何選定資深女星羅文姬飾演?姜知燕稱,羅文姬經常演出具有正義感的媽媽角色,創作角色時就以羅文姬為樣本,因此她是女主角的不二人選。

金炫錫也說,李帝勳飾演的朴民載,完全反映年輕世代對慰安婦議題的態度,而他並不清楚《花漾奶奶秀英文》是否成功吸引年輕世代關注慰安婦問題,但點出殘酷現實:日本正等待慰安婦阿嬤全部離世,且不會道歉或賠償;不過問題並不會隨著阿嬤們離世而結束,年輕世代必須繼續傳承這段歷史;姜知燕則稱,當初創作故事時,就期待年輕世代能看到慰安婦阿嬤的正能量。

姜知燕說,過去呈現慰安婦阿嬤的故事都充滿悲傷,大眾對她們的認知多是痛苦又可憐,但她希望透過《花漾奶奶秀英文》的故事,讓大家看到慰安婦阿嬤的另一面,儘管她們過去經歷悲慘遭遇,但仍保有與一般阿嬤一樣的溫柔面,而不是無法接觸互動,只是這樣歡樂正面的劇情,還是有煩惱之處,姜知燕笑著說,由於是商業電影,除了他人告誡,她自己也擔心被批評在消費慰安婦阿嬤。

電影最後,日本代表對羅玉芬怒斥:「你到底想要多少錢才願意善罷甘休?」羅玉芬則用日文回嗆:「你傻了嗎?我們才不需要你們的髒錢,還是趕快道歉謝罪吧!」似乎隱含對時事的譴責,和現實生活中慰安婦阿嬤們的心聲,金炫錫表示,原本打算讓羅玉芬對日本人比中指,「後來想想實在太不痛快了」,最後才改為羅玉芬和日本代表對罵,除了大快人心,也想藉此為阿嬤們岀一口氣。

電影《花漾奶奶秀英文》導演金炫錫。

美國聯邦眾議院在2007年通過要求日本對慰安婦問題道歉的《121號決議案》。

電影《花漾奶奶秀英文》製作人姜和燕。

12

走過窄小昏暗的走道,牆上掛著名牌與收費表,地上木板咯咯作響,房內只有一張簡單鋪設的床,外加一扇窗戶,但那不是為了讓陽光照進屋內,而是方便人員監視,這就是慰安所的內部樣貌,而在二戰期間,日本透過誘拐、擄人等各種手段,把東亞和東南亞地區的女性送進慰安所當慰安婦,以滿足日本士兵的生理需求,南韓慰安婦安養機構「分享之家」設立歷史館,保存這段不可忘記的歷史。

分享之家(나눔의 집)位在南韓首都首爾郊外的京畿道廣州市,是間慰安婦安養機構;分享之家事務部長金貞淑表示,前後總計約有50位慰安婦阿嬤在分享之家住過,現在住在分享之家的阿嬤則有8位,最多同時有13位阿嬤居住於此。1992年,佛教團體與社會公民組織最初在首爾西橋洞成立分享之家,之後曾搬到明倫洞及惠化洞,直到1995年才落腳廣州市退村面源當里。

金貞淑說,當時信仰佛教的女商人趙英子(音譯,조영자)想有意義利用私有土地,因此把地捐給分享之家,而其中1位慰安婦阿嬤姜徳景罹患肺癌,為了顧及阿嬤健康,在徵詢她們意見後,確定搬到廣州市。此外,分享之家取得外界捐款,1996年開放「日本軍慰安婦歷史館」,內部有間複製當年慰安所樣貌的小房間,同時教育年輕世代了解慰安婦經歷的悲慘歷史。

除了歷史館,分享之家還有慰安婦阿嬤居住的生活館,生活館後方則有2017年才開幕的追思紀念館,該館共2層樓,樓下展示慰安婦阿嬤的遺物及畫作,即阿嬤們參與藝術治療所畫的作品,包括姜日出阿嬤的作品《浴火的少女》(태워지는 처녀들),導演趙正來正是看到這幅畫而興起拍攝電影《鬼鄉》;樓上則貼滿慰安婦受害者的名字與手印。

分享之家每年約有3000至5000名日本訪客,2001年就在分享之家服務的金貞淑稱,過去有日本教職員團體、社會運動組織參訪,就連日本國高中畢業旅行也會安排到訪分享之家,讓學生知道日本歷史課本上不細述的慰安婦議題,不過金貞淑感嘆說,安倍晉三2012年出任日本首相後,不再有日本學生畢業旅行到分享之家參訪,因此恢復學生參訪成為分享之家的首要目標。

此外,分享之家也有提供學生當志工的機會,不過分享之家所長安信權強調,到分享之家當志工有篩選門檻,其中國高中生必須先簽訂1年會員約,每月捐款1萬韓元,同時完成分享之家指定的訓練課程,相較之下,大學生和成人申請當志工的門檻較鬆,並無硬性簽訂會員約;安信權也說,包括《無限挑戰》主持人劉在錫、男團「神話」成員金烔完等藝人,也都曾到分享之家當志工。

位於首爾麻浦區的慰安婦聲援團體「南韓挺身隊問題對策協議會」(簡稱挺對協),同樣設有「戰爭與女性人權博物館」,2樓紀念已逝阿嬤的「黑磚牆」是一大特色;館長金東姬說,2017年的到訪人數約1萬7千人,儘管到訪人數看起來不多,但以小規模的博物館來看已算不少,且每年到訪人數都持續增加,而來訪的年齡層比例上,學生約占5成,多數是學校校外教學或社團活動到訪。

戰爭與女性人權博物館已有6年歷史,關於博物館傳承慰安婦議題的成效,金東姬強調,參觀訪客中有的人早已清楚慰安婦議題,有的人則是看過展覽後,才知道這段歷史的真相;她也說,有些人認為要看未來,不應一直挖掘過去,但也有人堅持要公布真正的歷史,就像南韓在越戰期間也犯下類似罪行,因此在要求日本就慰安婦議題道歉時,南韓也必須以相同態度對過去犯下的錯誤道歉。

「慰安婦阿嬤想說的是,除了要日本道歉,還希望不要再有戰爭」,金東姬稱,「阿嬤們認為,若有戰爭,任何國家都可能是加害者」,因此傳達和平理念是戰爭與女性人權博物館的宗旨之一。談到維持營運博物館的經費,金東姬坦言入不敷出,部分收入來自販售紀念品與開辦教育課程,其他都是依靠民間捐款,南韓政府沒有資助博物館,但教育部和部分單位可以針對教育課程申請補助。

金東姬也說,早在成立博物館之前,就有日本民眾捐款支持,部分人士捐出退休金,有些人則是把家中長輩的遺產變現捐款,而她記憶最深的是,當博物館開幕後,曾有1位日本人到博物館參觀,竟然落淚,金東姬稱:「這位日本人告訴我,他在日本時就參與捐款,但一直看不到成果,現在博物館確實出現在眼前,讓他相當感動。」

而在南韓第4大城大邱,也有一座日軍「慰安婦」歷史館,館名是「綻放凝聚希望的花朵」(희망을 모아서 꽃피움)的韓文簡稱「Heeum」(희움)。這棟2層樓建築歲數已超過90年,建於日本殖民時期,原本是慶一銀行在舊市區內的館處,因經歷火災而重建為現在樣貌,所有權則在1951年轉至南韓人手中,2014年由大邱慰安婦公民團體所有,隔年成為歷史館。

Heeum歷史館館長李仁純表示,每月約有700至800人到訪,平均每年有1萬人來參觀,多數是國高中生團體;對於藉由歷史館吸引年輕世代關注慰安婦議題,李仁純也說,大邱市民與挺身隊阿嬤同在之會已成立超過20年,可惜這段期間沒有明顯成果,不過歷史館開幕後,不僅吸引年輕世代,而是拓展與各領域人士互動。

對於館名的慰安婦有上引號,而英文則使用「性奴隸」一詞,大邱慰安婦公民團體代表安李貞善解釋,最初是用「挺身隊阿嬤」來稱呼慰安婦阿嬤,而日本為了打仗,召集年輕男女加入挺身隊,從事製造軍需品工作,1944年才頒布《女子勞動挺身令》,強徵女性加入「女子勤勞隊」,這些女性原本以為是去軍工廠工作,沒想到卻被送到慰安所,成為「安撫」日本士兵的性工具。

「慰安」一詞原是正面意思,安李貞善表示,這是從日本方面來看,但若從女性立場來看,使用「慰安」來稱呼並不恰當,不過這個詞是在日軍歷史資料中就有記載,因此慰安婦才會加上引號,而英文的「Comfort Women」則是依據「慰安」字面意思翻譯。安李貞善說,由於被日本徵為慰安婦的女性擴及東南亞地區,因此提交聯合國人權委員會調查。

聯合國人權委員會1995年公布的調查報告中,則是用「日軍性奴隸」一詞來稱呼受害者,安李貞善坦言,部分慰安婦阿嬤無法接受被稱作性奴隸,但「日軍性奴隸」才能最確切反映她們當時的處境,因此Heeum日軍「慰安婦」歷史館的英文名稱仍使用「日軍性奴隸」(military sexual slavery by Japan)。

不同於分享之家的歷史館與挺對協的博物館,Heeum歷史館已是一個文創品牌,因為Heeum歷史館也有提供慰安婦阿嬤們藝術治療,讓她們學做押花,並把她們的作品印製成年輕人喜愛且常用的生活用品,從手帕、手機殼等小物品到帆布袋、後背包等實用大物件應有盡有,不過營收不便透露,但李仁純說,收益除了用來維持歷史館營運,也會作為協助東帝汶等其他國家慰安婦阿嬤的資金。

13

南韓分享之家阿嬤李玉善曾被日軍強拉至中國東北做慰安婦。

分享之家紀念館內,慰安婦阿嬤們回憶自己被日軍擄走的情景,所創作的畫作。

李玉善阿嬤開心的說再見。

李玉善阿嬤幾年前的照片。

李玉善阿嬤的畫像。

李玉善阿嬤和總統文在寅的合照。

李玉善阿嬤年輕時的照片。

分享之家內的阿嬤。

分享之家事務部長金貞淑。

南韓分享之家所長安信權。

年邁的李玉善阿嬤,至今等不到日本的道歉。

李玉善阿嬤希望後人能讓日本承認過錯道歉。

李玉善阿嬤穿著學士服的照片。

南韓歷史老師姜錦子跟魏光賢。

南韓女子高中歷史老師魏光賢。

昌原市東鎮女子國中歷史老師姜錦子展示學生為慰安婦阿嬤設計的義賣品。

南韓學生根據慰安婦歷史自行創作的漫畫。

學生寫下對台韓慰安婦交流論壇的心得。

南韓分享之家紀念館內慰安婦阿嬤的畫作。

南韓東北亞歷史財團日韓關係研究所長南相九(左)、成均館大學東亞歷史研究所研究員韓惠仁(右)。

南韓大邱市大邱女子商業高等學校內和平少女像。

來自各地給慰安婦阿嬤的鼓勵,希望悲劇不要重演。

分享之家內部的模擬慰安所。

分享之家中的前慰安婦倖存者銅像。

南韓大邱慰安婦少女像。

南韓京畿道光明洞窟前的少女像。

南韓晉州慰安婦少女像。

南韓馬山鎮慰安婦少女像,民眾為少女像綁上頭巾。

聯合國人權高專署經濟社會文化權利委員會副主席申蕙秀表示,仍會持續推動申請《慰安婦之聲》登錄世界記憶名錄。

日本右翼團體認為,慰安婦享有一定程度自由,且也有賺到錢,與性奴隸不同。

台灣婦女救援基金會執行長范情表示,台灣提供701件慰安婦相關歷史文件參與《慰安婦之聲》申請登錄世界記憶名錄。

南韓成均館大學東亞歷史研究所研究員韓惠仁稱,性奴隸才是正確稱法,但部分慰安婦倖存者並不認同。

台灣阿嬤家和平與女性人權館內部展品。

阿嬤家和平與女性人權館。

南韓分享之家阿嬤李玉善的手。慰安婦不只是歷史問題,了解慰安婦問題,才能避免悲劇上演。

世宗大學日文系教授朴裕河。

南韓世宗大學日文系教授朴裕河《帝國的慰安婦》中韓文版。

朴裕河教授的辦公室。

世宗大學日文系教授朴裕河。

駐南韓日本大使館前的慰安婦少女像。

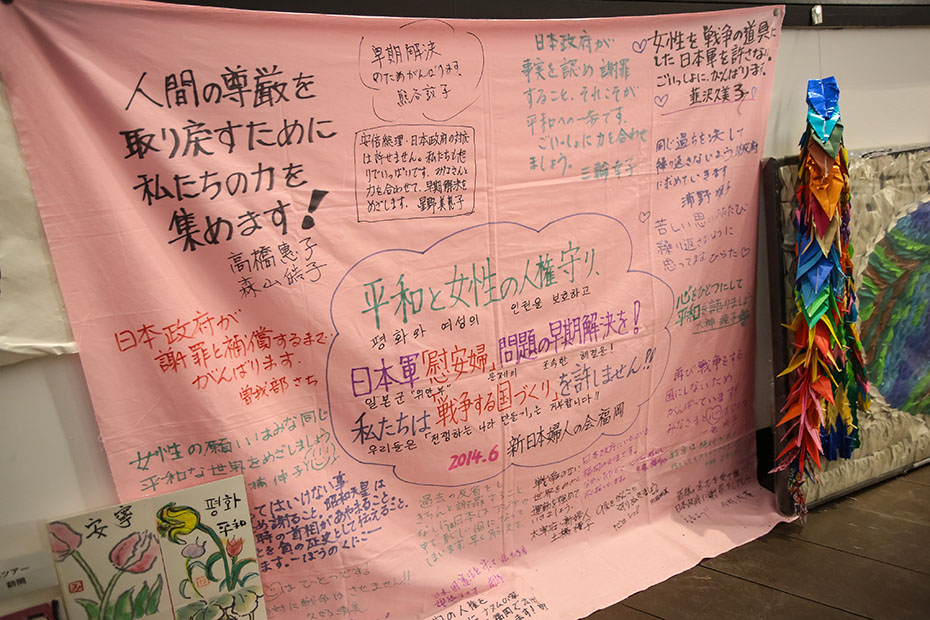

分享之家內來自其他國家給慰安婦阿嬤的加油打氣,有人送上象徵祝福的紙鶴。

波士尼亞民眾紀念「雪布尼查大屠殺」。(美聯社)

緬甸軍方為了強迫羅興亞人離開家園,以強暴做為戰爭武器,被緬甸軍強暴的婦女不計其數,圖為示意。(美聯社)

前南斯拉夫種族屠殺審判:波士尼亞屠夫姆拉迪奇被判無期徒刑,受害人家屬相擁而泣。(美聯社)

前南斯拉夫種族屠殺審判:波士尼亞屠夫姆拉迪奇出庭比讚,惹怒受害者家屬。(美聯社)

盧安達1994年爆發種族滅絕行動,逾80萬人遭到殺害。(美聯社)

緬甸軍方為了逼迫羅興亞人離開,以強暴做為武器,輪姦、性侵羅興亞婦女。圖為示意。(美聯社)

盧安達大屠殺受害者,她被鄰居斬斷手臂,但該名鄰居事後真心向她懺悔多年,最後成為她丈夫。(美聯社)

盧安達大屠殺造成80萬人喪生,許多婦女遭強暴懷孕。(美聯社)

美萊村大屠殺50周年,倖存者陳文德15日拿著黑柏勒所攝影,自己母親遇害的照片。(美聯社)

2018年普立茲獎揭曉,《路透》以緬甸少數民族羅興亞人(Rohingya)難民面對的暴力拿下「特寫攝影獎」。(美聯社)

緬甸軍方為了強迫羅興亞人離開家園,以強暴做為戰爭武器,被緬甸軍強暴的婦女與女孩不計其數,圖為示意。(美聯社)

美國「慰安婦」正義聯盟理事長莫金森直言,慰安婦問題是場對女性的大屠殺。

美國舊金山政府接收民間團體捐贈的慰安婦紀念雕像,引來日方強烈反彈。

美國「慰安婦」正義聯盟執行董事菲利斯.金直言,慰安婦問題是亞洲女性的問題,因此不受國際社會關注。

菲律賓嘉布瑞拉婦女黨秘書長薩爾瓦朵表示,由於日本提供菲律賓大筆金援,因此菲律賓政府對慰安婦問題隻字不提。

南韓日本大使館前周三集會,要民眾記得歷史教訓,不要讓歷史重演。

南韓日本大使館前周三集會,參加者高舉著標語。

南韓日本大使館前周三集會。

南韓慰安婦聲援團體高舉慰安婦阿嬤照片遊行。

日本慰安婦支援團體,戰時性暴力問題連絡協議會出席出席南韓周三集會。

日本日軍「慰安婦」問題解決全國行動共同代表柴洋子。

二戰時期,日軍從東南亞強徵的慰安婦分布。

柴洋子於小桃阿嬤追思會上出席致詞。

日本慰安婦支援團體,戰時性暴力問題連絡協議會出席出席南韓周三集會。

駐南韓日本大使館前的慰安婦和平少女像。

第15屆日軍「慰安婦」問題亞洲團結會議上,來自中國的慰安婦阿嬤陳連村。

第15屆日軍「慰安婦」問題亞洲團結會議上,與會者為離世的慰安婦倖存者默哀。

日本駐南韓大使館前的和平少女像。

南韓首爾和平少女像創作者:金曙炅(女)與金運成(男)夫婦。

南韓首爾和平少女像倒影是名老嫗,顯示少女與慰安婦阿嬤合為一體。

南韓日本大使館前的慰安婦少女像,是為了紀念第1000次的周三集會設立。

南韓日本大使館前慰安婦少女像。

南韓分享之家「日本軍慰安婦歷史館」內重現當時慰安所的環境。

南韓分享之家「日本軍慰安婦歷史館」。

南韓分享之家「日本軍慰安婦歷史館」內展出慰安婦阿嬤的畫作。

南韓分享之家「日本軍慰安婦歷史館」內展出慰安婦阿嬤的畫像。

南韓分享之家「日本軍慰安婦歷史館」內展出的畫作。

南韓分享之家「日本軍慰安婦歷史館」內的展品,鞋子象徵被迫成為慰安婦的少女。

南韓分享之家「日本軍慰安婦歷史館」內的展品。

南韓分享之家「日本軍慰安婦歷史館」內展出當時的軍票券。

南韓分享之家「日本軍慰安婦歷史館」內展出當時的保險套。

南韓分享之家「日本軍慰安婦歷史館」內參觀的學生與民眾。

南韓戰爭與女性人權博物館內的黑磚牆,紀念每位離世的南韓慰安婦阿嬤。

南韓戰爭與女性人權博物館內的黑磚牆,紀念每位離世的南韓慰安婦阿嬤。

南韓戰爭與女性人權博物館內的南韓慰安婦阿嬤金福童(左)、吉元玉雕像,作者為和平少女像設計師金氏夫婦。

南韓大邱Heeum歷史館館長李仁純。

南韓大邱慰安婦公民團體代表安李貞善。

南韓慰安婦阿嬤金順岳生前學做押花。(大邱Heeum歷史館提供)

南韓慰安婦阿嬤申達淵(音譯,심달연)生前學做押花。(大邱Heeum歷史館提供)

南韓慰安婦阿嬤金順岳與申達淵的押花肖像圖。

挺對協「戰爭與女性人權博物館」中藝術品,以黑影、掙扎的人臉展現慰安婦痛苦的經歷。

馬山鎮慰安婦少女像雙手抱拳,象徵堅毅與不屈不撓。

大邱市大邱女子商業高等學校內和平少女像。

台北「阿嬤家和平與女性人權館」的後院的生命樹,象徵對和平的希望和夢想。

分享之家中的模擬慰安所,房外則播放著慰安婦倖存者的證言影片。

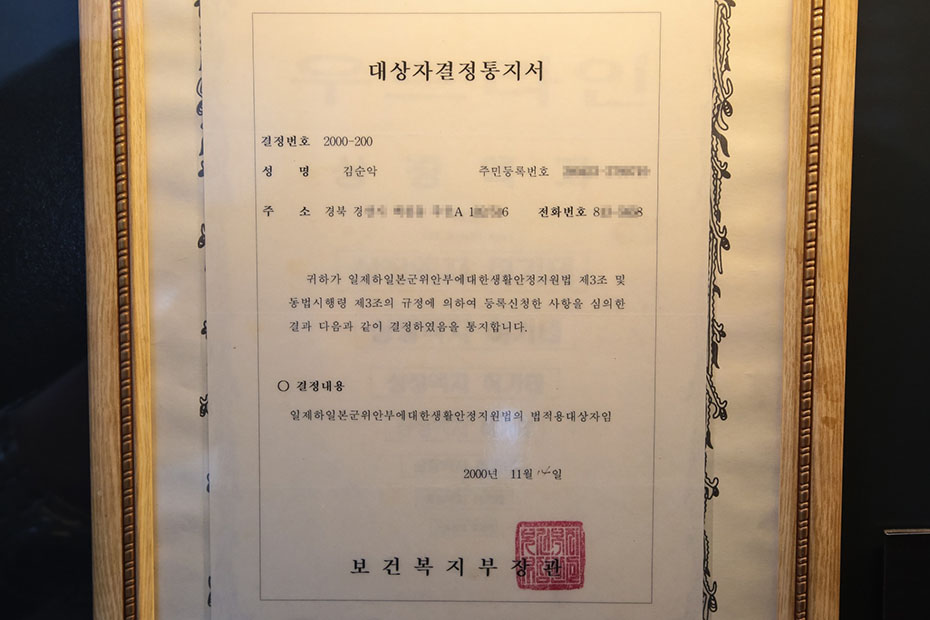

南韓政府發給慰安婦倖存者的名譽恢復狀。

天氣變冷,南韓民眾也會為少女像增添衣物。

挺對協「戰爭與女性人權博物館」中,寫有所有慰安婦倖存者名字的黑磚。

第15屆日軍「慰安婦」問題亞洲團結會議上,與會者為離世的慰安婦倖存者默哀。

南韓日本大使館前的少女像,是為了紀念周三集會邁入第1000回而設計。

年輕女性走上街頭,為慰安婦阿嬤向日本要求道歉。

大邱大學內由學生發起,民眾捐款製作的少女像。少女像也成為學生日常生活的一部分。

大邱慰安婦少女像旁的紀念樹,寫下所有捐款人的姓名。

晉州少女像與一般少女像不同,採用成年女性的形象。

晉州慰安婦支援團體,向民眾募款設立少女像。

南韓

國際

台灣

梨花女子大學英文系教授尹貞玉前往沖繩研究二戰日軍「女子挺身隊」和従軍慰安婦,成為南韓慰安婦研究先驅。

南韓教會女性聯合會、南韓女性團體聯合會等16團體組成「挺身隊問題對策協議會」(挺對協),由尹貞玉出任代表。

南韓慰安婦倖存者金學順公開發表證言。

金學順與慰安婦倖存者、前日本軍人及軍眷共35人向東京地方裁判所提起訴訟,要求日本政府賠償。2001年遭到地方裁判所駁回,受害者於2003年再上訴至東京高等裁判所,再遭駁回。2004年,日本最高裁判所宣布敗訴定讞。

挺對協首次「周三集會」在駐韓日本大使館前舉行,至今每周定期舉行。

「婦女救援基金會」(婦援會)成立慰安婦申訴專線。

政府成立跨部會台籍原慰安婦專案小組。

時任內閣官房長官加藤紘一承認二戰期間舊日本軍參與徵集中國、台灣及南韓的慰安婦。

第一屆日軍「慰安婦」問題亞洲團結會議在南韓舉行。南韓佛教人權委員會於南韓首爾西橋洞成立「分享之家」,同年10月啟用。

婦援會召開「台籍慰安婦首度公開控訴」記者會,響應南韓「亞洲慰安婦會議」聯合宣言,向日本政府要求負起道歉、賠償等責任。

南韓釜山3名慰安婦倖存者河順女、朴頭理、李順徳向日本山口地方裁判所提出賠償訴訟,又稱「關釜裁判」。

時任日本內閣官房長官河野洋平發表「河野談話」,針對二戰期間日軍強徵南韓婦女做慰安婦表達衷心反省和道歉。

立法院及外交部就台灣慰安婦求償問題提出意見,認為日本政府應依國際法對個人人權的尊重,給予慰安婦「個別賠償」且「一次給付」。

時任日本首相村山富市就歷史問題發表「村山談話」承認日本藉由殖民統治和侵略,對許多國家,特別是亞洲國家的人民造成重大傷害與痛苦。

召開「聲援慰安婦向日救償」記者會,公佈台灣慰安婦訪查結果:共有58位受害者,僅剩36位存活。

台北市政府承諾成立專案小組,提供每名慰安婦個案每月6000元生活補助及醫療照顧。同年7月台北市政府委託婦援會開始實施慰安婦生活補助、醫療救助、關懷輔導等。

亞洲婦女基金會(アジア女性基金)成立,通過民間募款和政府資助的形式,向在二戰中日軍占領地區的慰安婦支付賠償金。

「分享之家」遷移至位於京畿道廣州市的現址。

聯合國人權委員會發表慰安婦調查報告,建議日本應就慰安婦問題負起法律責任。人權委員會特別調查員庫瑪拉絲瓦蜜(Radhika Coomaraswamy)在慰安婦調查報告中指出,慰安婦應明確被視為一種「軍中性奴隸」制度,性奴隸能更貼切反映在戰爭期間每天遭受輪姦和殘酷虐待的女性受害者。

婦援會向日本辯護士聯合會(簡稱「日辯聯」)人權保護委員會遞送人權救濟書,申請成立特別委員會提供台籍慰安婦人權救濟。

婦援會發動連署,抗議日本用「亞洲婦女國民基金」(國民基金)民間基金處理慰安婦事件。

台北市政府調高慰安婦生活補助為每人每月新台幣10080元。

台籍原慰安婦專案小組第六次會議,決議提高省市政府生活補助金為每月新台幣15000元。

台灣首支慰安婦公益廣告放映。

發起前台籍「慰安婦」拒領日本國民基金,並舉辦「義助慰安婦-李敖百件珍藏義賣」所得給予拒領者補償。

金學順奶奶過世。

外交部委託婦援會發放慰安婦倖存者每人新台幣50萬元的日本國家賠償墊支款。

關釜裁判:日本山口地方裁判所一審判決日本政府應賠償3名南韓慰安婦倖存者,每人30萬日元賠償。此案為唯一慰安婦控告日本政府勝訴案例。

9位台灣前慰安婦阿嬤在東京地方裁判所遞訴狀提告,要求日本政府賠償每人新台幣300萬元。

二戰日軍亞洲受害各國民間團體組成「女性國際戰爭法庭」(簡稱2000年東京大審),控訴日本天皇和軍事將領違反國際人權法。

關釜裁判:廣島高等裁判所駁回山口地方裁判所一審判決。

「女性國際戰爭法庭」宣判日本天皇和軍事將領違反國際人權法,應負起責任賠償受害者。

東京地方裁判所判決慰安婦阿嬤敗訴。

關釜裁判:日本最高裁判所駁回3名南韓慰安婦倖存者控告定讞。

東京高等裁判所第一次開庭。

東京高等裁判所宣判台灣慰安婦對日訴訟敗訴。

日本最高裁判所判決台灣慰安婦對日訴訟敗訴三審定讞。

美國眾議院投票通過121號決議文,要求日本政府「以清楚且不曖昧的態度」,正式承認慰安婦,向她們道歉並接受歷史事實。南韓慰安婦倖存者李容洙在眾議院發表演說,稱決議文的通過是「美國與國際社會良心的勝利」。

台灣立法院通過「要求日本儘速解決慰安婦問題、賠償受害者、負起戰爭罪責、恢復受害者名譽」決議文。

南韓憲法法院裁定,南韓政府不努力解決慰安婦受害者索賠權糾紛,構成違憲。

第一位公開控訴日軍暴行的台灣慰安婦黃阿桃逝世。

挺對協為紀念「週三集會」第1000次活動,於首爾日本大使館設立慰安婦和平少女像。

婦援會於台北主辦第11屆「亞洲慰安婦團結會議」,時任總統馬英九出席開幕致詞。

慰安婦紀錄片「蘆葦之歌」問世。

日本與朴槿惠政府建立慰安婦問題解決局長級談判機制。

舉辦「二戰結束70周年 - 814國際『慰安婦』日」紀念晚會,於二二八國家紀念館共同舉辦《蘆葦之歌》放映會暨「從慰安婦課綱談歷史論述中的性別觀」公民論壇。

日韓政府達成「日韓慰安婦協議」。

南韓與中國共同向聯合國申請將「慰安婦」歷史檔案列為UNESCO世界記憶遺產名錄。

婦援會代表台灣,申請「慰安婦」歷史檔案列為UNESCO世界記憶遺產名錄。

台灣首座「慰安婦」紀念館「阿嬤家 - 和平與女性人權館」正式開幕。

婦援會於「阿嬤家–和平與女性人權館」及台北光點舉辦「2017『慰安婦』國際人權影展」。

南韓外交部專案組發表報告稱,前總統朴槿惠與日本政府達成的慰安婦問題協議飛站在受害人立場談判,部分條文亦未公開。總統文在寅表示,協議存在重大瑕疵,無法解決日韓歷史問題。

資料來源:南韓分享之家歷史館、日本外交部網站、婦女救援基金會、維基百科